Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words

« Ed Ruscha / Now Then », la rétrospective tentaculaire et très attendue du grand artiste pop et conceptuel américain, s’ouvre dimanche au Los Angeles County Museum of Art. Je suis heureux d’annoncer que l’exposition pue.

Je veux dire cela dans le bon sens.

Lorsqu’elle a fait ses débuts au Museum of Modern Art de New York l’automne dernier, la présentation par ailleurs captivante et magnifiquement orchestrée ne souffrait que d’un seul défaut important. « Chocolate Room », la contribution de Ruscha en 1970 à la Biennale de Venise, n’était pas tout à fait correctement installée.

Dans une pièce recouverte de bardeaux, de haut en bas, de centaines de feuilles de papier rectangulaires sérigraphiées avec de la pâte de chocolat chaude et brune, le doux environnement aurait dû être parfumé de manière contradictoire – séduisant et maladif, indulgent et rebutant, décidément charmant et vaguement dégoûtant. Un moment de prudence à ce que vous souhaitez, en d’autres termes, car un monde de plaisir excessif attirerait sûrement les insectes.

Ed Ruscha, « Chocolate Room », 1970, chocolat sur papier

(Christophe Chevalier/Los Angeles Times)

Cependant, la pièce choisie par le MoMA pour la boîte de chocolats de Ruscha était une galerie de passage, avec des portes sur deux côtés. Pensez au sachet de thé à circulation, qui laisse circuler les fluides – dans ce cas, l’air. Contrairement à un espace clos, il ne pouvait pas retenir le parfum aromatique du chocolat. L’environnement, moins que piquant, semblait plutôt inerte.

LACMA a installé correctement « Chocolate Room », dans une pièce confinée avec une seule porte. C’est ainsi qu’elle a été exposée à Venise, en Italie, et à nouveau il y a des années au Musée d’art contemporain du centre-ville, où cette pièce excentrique fait partie de la collection permanente. Maintenant, l’installation vous attire et, après un certain temps, l’odeur commence à ressembler à une odeur désagréable qui, tôt ou tard, vous repousse.

La rétrospective Ruscha a été organisée conjointement par le MoMA et le LACMA et s’est rendue en grande partie intacte jusqu’au Wilshire Boulevard. (Cela n’arrive pas toujours ; les expositions itinérantes diminuent souvent considérablement.) Soixante-seize peintures – dont 80 à New York – datent de 1958 à 2022. Elles sont accompagnées d’une multitude d’œuvres sur papier, notamment des dessins, des photographies, des imprimés et des livres, le tout remplissant le deuxième étage du bâtiment BCAM. L’exposition s’ouvre sur de petites incursions provisoires dans le dessin et la peinture, certaines inspirées par le voyage de sept mois de l’artiste né au Nebraska en Europe en 1961, alors qu’il avait 23 ans, cinq ans après avoir déménagé à Los Angeles.

L’art était alors peu présent dans la ville. Le séjour de Ruscha à l’étranger a contribué à consolider sa décision lorsqu’il est revenu pour devenir artiste. Il avait suivi une formation en graphisme et travaillait dans la publicité. L’omniprésence de l’art commercial à Los Angeles a rendu les signes et les logos pratiquement naturels en tant que langage visuel mûr pour une utilisation artistique. Les trois premières salles de l’exposition sont remplies de ce que nous considérons aujourd’hui comme des « Ruscha classiques » des années 1960 : des peintures à un seul mot (« Boss », « Honk », « Oof », « Smash », « Radio », « Annie », « Ne le fera pas » et bien d’autres ); des photos de bâtiments arborant de grandes signalisations (stations-service Standard, restaurants Norm’s, studio de cinéma 20th Century Fox) ; et le panneau Hollywood dans les collines, marquant la ville en contrebas.

Les panneaux hollywoodiens de Ruscha sont emblématiques de la manière déconcertante avec laquelle son art travaille. Ce que nous considérons négligemment comme une représentation réaliste tirée de la vie quotidienne se révèle toujours être une fiction savamment mise en scène.

Ed Ruscha, « Hollywood », 1968, sérigraphie

(Museum Associates / Musée d’art du comté de Los Angeles)

Prenez sa sérigraphie étroite, de près de 4 pieds de large, où le mot « Hollywood » longe la crête d’une sombre crête vallonnée. Le ciel derrière lui est illuminé d’une teinte dorée brillante qui passe de l’orange et du rouge à un brun châtain chaud, suggérant la nuit. Cependant, vous ne verrez jamais rien de tel depuis Beachwood Canyon ou ailleurs à Los Angeles.

Le véritable panneau Hollywood n’est pas sur une crête mais se trouve en dessous. La lumière qui brille derrière lui, impliquant l’aube ou le crépuscule, est impossible puisque le véritable panneau est orienté vers le sud, et non vers l’est ou l’ouest, où il pourrait être soutenu par le soleil levant ou couchant. La ligne diagonale stricte formée par le bord supérieur des lettres qui, sur le flanc même de la colline, ondulent un peu, descend dans l’image de Ruscha pour suivre la ligne de crête qui disparaît dans un ravin – Hollywood et l’abîme.

Est-ce qu’il tombe ou sort ?

L’aspect infernal général de l’imprimé de 1968 est familier à tout Angeleno qui a connu les cieux effrayants et resplendissants pendant les enfers annuels de la saison des incendies. L’image de Ruscha a-t-elle quelque chose à voir avec le tristement célèbre et meurtrier Canyon Fire cette année-là, même si la catastrophe a eu lieu à l’est d’Hollywood ? Ou que diriez-vous de « Le Jour du Criquet », le roman historique de Nathaniel West sur la malignité américaine, dans lequel une peinture de l’incendie de Los Angeles est une charnière qui prédit une scène de foule mortelle en dehors d’une première de film hollywoodien étoilé ?

Peut-être oui, peut-être non, à l’une ou aux deux spéculations. Ce signe hollywoodien réside dans notre conscience collective – l’œil de notre esprit – autant qu’il s’agit d’une présence visible sur le terrain. Le travail de Ruscha se situe toujours à la frontière entre la réalité et la fiction, une mémoire culturelle plus vaste, une vie quotidienne plus restreinte et un mystère éternel. La dextérité de la composition convaincante de l’imprimé évoque l’inévitable cliché : l’exécution est comme un surfeur chevauchant habilement une vague parfaite.

Ou comme un astronaute se préparant à l’apparente impossibilité d’un alunissage, comme cela s’avère être ailleurs. Le tableau « Taille réelle » représente une canette de spam explosant sur la toile, traînant des flammes au milieu d’une pluie d’éclaboussures de peinture bleue. Réalisé en 1962, la même année où Andy Warhol faisait ses débuts en galerie solo à Los Angeles avec des peintures de boîtes de soupe Campbell’s, le supermarché Ruscha peut suivre l’orbite terrestre inaugurale de John Glenn dans une capsule spatiale compacte. Le légendaire pilote d’essai Chuck Yeager a donné aux astronautes de Mercury le surnom impertinent de « spam dans une boîte de conserve », compte tenu de leur rôle de passagers relativement passifs dans un vol spatial largement automatisé.

Ed Ruscha, «Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half», 1964, huile sur toile

(Museum Associates / Musée d’art du comté de Los Angeles)

La peinture de Ruscha juxtapose cet événement épique avec un logo géant de produit jaune et bleu pour la viande de jambon épicée, qui se profile au-dessus. Le spam est un crack très amusant qui réduit la « peinture charnue », un grand éloge de la musculature gestuelle récemment exigée de l’art expressionniste abstrait, à un produit transformé commercialement. Et cela résonne avec la « taille réelle » citée dans le titre du tableau, puisque les mots n’ont pas de dimensions fixes.

De toute façon, quelle est la taille du spam ?

Dans l’Amérique d’après-guerre, des luttes autour de la peinture étaient en cours. La mort supposée revendiquée pour la peinture sur chevalet (petite) face à une échelle murale (grande) appropriée au nouveau rôle international démesuré de la nation, à la fois politiquement et culturellement, est tranchée par Ruscha. Il offre une toile d’un peu moins de 6 pieds de haut et d’un peu plus de 5 pieds de large, à peu près la même chose qu’une personne debout devant elle, les bras tendus. Pour l’art, la taille réelle est humaine.

De nombreuses vitrines de l’exposition contiennent des croquis fascinants, des planches-contacts photographiques, des études, des storyboards et des maquettes qui révèlent comment Ruscha assemble son travail. Des livres photo produits par des artistes comme « Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles », avec ses vues aériennes en noir et blanc de terrains asphaltés inhabités, sans voitures et à rayures blanches autour de la ville, du baroque Dodger Stadium aux géométriques Universal Studios et au-delà. , sont initialement rebutants car ils semblent rapides et faciles et, eh bien, n’importe qui pourrait faire ça stupide. Ils sont tout sauf.

Leur éloquence en tant que paysages urbains sans précédent, qui révèlent que la nature est une construction entièrement culturelle dans laquelle les vies sont vécues, s’avère être le produit d’une perspicacité et d’un savoir-faire artistiques élaborés, soucieux et soigneusement composés. Les détails illuminés dans les vitrines sensibilisent également les spectateurs aux liens entre des œuvres apparemment sans rapport parmi la variété de médiums que Ruscha utilise depuis plus de 60 ans.

Les conceptions des parkings, rigoureuses et formelles, sont animées par les taches accidentelles sur le trottoir laissées organiquement par les voitures. Les taches occupent une place importante dans l’œuvre de Ruscha de la fin des années 1960 et du début des années 1970, une époque où les factions en guerre dans le monde de l’art étaient occupées à se disputer sur la prééminence de l’abstraction dans le nouvel art. La peinture par teinture, réalisée avec de l’huile diluée ou des pigments acryliques trempés dans une toile brute, a été présentée comme la prochaine grande avancée de l’abstraction. Les taches de Ruscha ont été laissées par des automobiles garées dans le parking – des images ordinaires et figuratives enregistrées par un caméraman que l’artiste avait embauché à une époque où la photographie était un médium d’art de seconde classe.

Voilà pour le « progrès » comme vertu artistique régnante. Alors apprécié dans le discours critique émanant de New York, mais désormais mythe largement rejeté, le progrès esthétique est supplanté par la profondeur de l’imagination. Los Angeles, la nouvelle ville horizontale présentée comme un modèle pour l’avenir, ne pourrait pas être plus différente en tant que lieu que l’ancienne mégalopole verticale de l’autre côté du fleuve Hudson, représentant le point culminant du passé. La foi de Ruscha dans le pouvoir de l’imagination sur le progrès fait partie de ses principales réalisations artistiques.

Ed Ruscha, « Azteca/Azteca in Decline (détail) », 2007, acrylique sur toile

(Christophe Chevalier/Los Angeles Times)

Ed Ruscha, « Azteca / Azteca in Decline (détail) », 2007, acrylique sur toile

(Christophe Chevalier/Los Angeles Times)

Cela se manifeste dans une paire de tableaux merveilleusement étranges de 2007 dans la dernière salle de l’exposition. Chacune est une horizontale large et mince – seulement 4 pieds de haut mais 27½ pieds de large – transformant l’étendue complète de 55 pieds en une scénographie que l’on lit instinctivement de gauche à droite. Trois triangles nets et nets dans des couleurs primaires plates sont bordés de jaune festonné. Ils ressemblent étrangement à des auvents ou peut-être à des fanions. Les trois se rencontrent dans un point de fuite sur le bord inférieur, comme s’il s’agissait d’une illustration de manuel pour la perspective à un point de la Renaissance.

Dans la toile de droite, ces trois mêmes formes gisent froissées, tordues et échevelées, comme s’il s’agissait de ballons dont l’air s’échappe. Le changement se produit ; des progrès, pas tellement.

Le duo à élimination directe, intitulé « Azteca / Azteca in Decline », est basé sur une fresque murale que Ruscha a vue du coin de l’œil alors qu’il traversait une banlieue industrielle de Mexico. De gauche à droite, les images génèrent un double coup de poing remarquable pour le spectateur : je ne sais pas ce que c’est – mais, wow, quoi que ce soit, il est maintenant en plein effondrement ! En tant que récit de la vie – ou de l’histoire ancienne ou de l’Amérique moderne – les peintures fascinent.

Les taches, comme celles sur ses photos de parking, ont un pouvoir métaphorique pour un artiste élevé dans la religion catholique du Midwest. Il y a une implication inévitable de déprédation et de péché. Mais la tache humaine n’est pas non plus dépourvue d’une essence comique, que Ruscha a dessinée dans un merveilleux groupe de peintures de mots sur tissu moiré brillant. Ils n’ont pas de peinture. Au lieu de cela, « Les gens se préparent à faire des choses » est écrit en jaune d’œuf, ternissant la pureté virginale de son support en satin blanc ; et « It’s only vanishing cream » est une gomme-laque translucide qui disparaît sur un noir mortel. Les mots et les couleurs se lient.

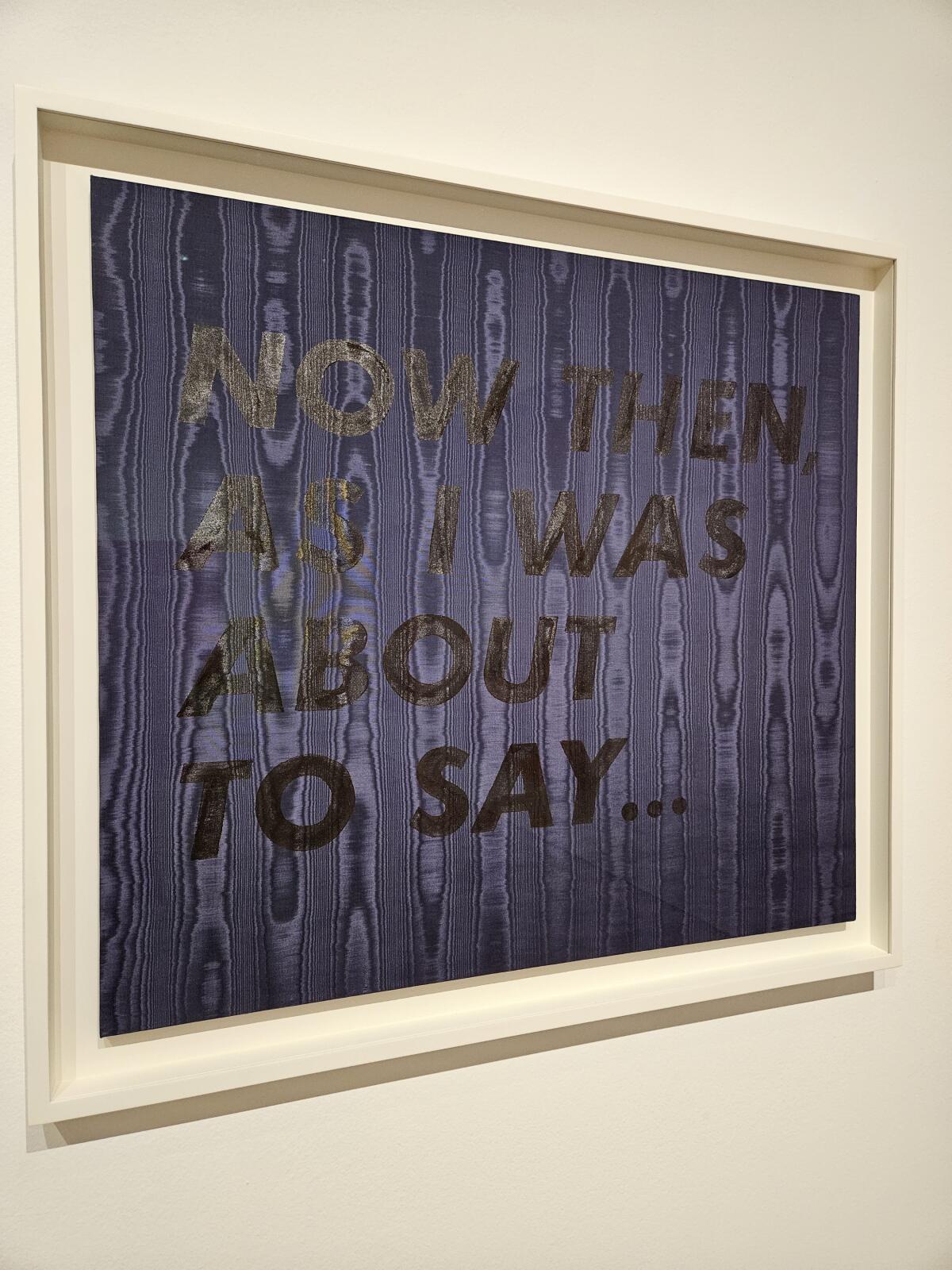

Ce sont des anagrammes sauvages pour a tache sur satin, donnant un poids matériel au langage éphémère. Un autre d’entre eux, rendu presque invisible en gomme laque sur un moiré bleu cobalt profond, tourne autour pour donner à l’exposition son titre tranchant : « Maintenant, comme j’allais le dire… »

La rétrospective de Ruscha a beaucoup de choses en tête et beaucoup à dire. Maintenant, ne le manquez pas.

Ed Ruscha, «Maintenant alors, comme j’étais sur le point de dire…», 1973, gomme laque sur rayonne moirée

(Christophe Chevalier/Los Angeles Times)

« Ed Ruscha / Maintenant alors »

Où: Musée d’art du comté de Los Angeles, 5905 Wilshire Blvd., LA

Quand: Jusqu’au 6 octobre ; fermé le mercredi

Admission: 13 $ à 28 $ ; réductions pour les résidents du comté de LA

Information: (323) 857-6000, www.lacma.org