[ad_1]

OEn parcourant la galerie, c’est le volume sonore des peintures qui vous frappe. Une œuvre de 1982, Anybody Speaking Words, est en jaune et noir hurlant, avec une bouche remplie d’amygdales chantant le mot « OPÉRA, OPÉRA, OPÉRA » tandis que le corps de l’interprète vibre de lignes, de gribouillis et de fioritures. Roi zoulou [pictured above] est un champ de bleu ciel bruyant peuplé des figures d’artistes de jazz légendaires : Louis Armstrong tenant sa trompette, Charlie Parker au saxophone, un groupe all-star de tous les temps. Non loin de là, vous retrouvez Armstrong et Parker, dans un collage appelé Plastic Sax de 1984. Dans le coin du cadre, il y a griffonné un seul mot explosif entouré de nuages caricaturaux : « KABOOM »

Au cours des 34 années qui se sont écoulées depuis sa mort à 27 ans, il y a eu presque autant de tentatives pour décrypter l’œuvre complexe et multiforme de Jean-Michel Basquiat qu’il y a eu d’expositions et de faits divers le mettant en scène. À son époque, il a été applaudi pour avoir apporté l’énergie décousue et maniaque du street art au monde de l’art grand public (trop décousu pour de nombreux musées, qui ont refusé les offres d’acquisition de ses peintures et doivent maintenant se donner des coups de pied). Certains l’ont interprété comme un archi-postmoderniste, un afrofuturiste, voire un poète Beat renaissant. D’autres ont été intrigués par son amitié complexe avec Andy Warhol, au point que le sujet a généré une pièce, The Collaboration, qui deviendra bientôt un film. Alors que le mouvement Black Lives Matter s’est construit et construit, Basquiat a été tardivement reconnu comme l’un des artistes afro-américains les plus politisés de sa génération, qui a affronté la violence policière et la relation toxique de l’Amérique avec la race.

Une nouvelle exposition au Musée des beaux-arts de Montréal, Seeing Loud, offre encore une autre clé de Basquiat : son obsession pour la musique. Pour comprendre de quoi parlent vraiment ces pièces, il faut les écouter – et lui – beaucoup plus attentivement, soutient la co-commissaire Mary-Dailey Desmarais. « Pour Basquiat, la musique était bien plus qu’une bande sonore », dit-elle. « C’était quelque chose qu’il absorbait et avec lequel il communiquait. »

La connexion a déjà été établie. La rétrospective 2018 du Barbican a consacré une place importante à l’émergence de Basquiat de la scène nocturne new-yorkaise de la fin des années 70 et du début des années 80, bruyante des débuts du hip-hop et du post-punk, tandis que l’année dernière, un trio de courts métrages, Time Decorated, a exploré le fascination de l’artiste pour le rap, la no wave et le bebop. Mais l’exposition de Montréal, qui présente plus de 100 peintures, cahiers, extraits sonores et extraits multimédias – dont beaucoup proviennent de collections privées – est la tentative la plus approfondie à ce jour pour montrer à quel point la musique a imprégné non seulement l’âme de Basquiat, mais a touché presque tout ce qu’il a fait.

Enfant qui grandissait à Brooklyn, Basquiat était entouré de musique, se souvient sa jeune sœur Jeanine Heriveaux, qui cogère désormais son domaine avec sa sœur Lisane. « C’était toujours allumé, surtout le week-end. C’était notre père [Gerard]Les temps morts de : le dimanche matin, il se levait tôt et vous entendiez cette progression de la musique, en commençant par le classique, puis en passant au jazz – tout le monde, d’Ella Fitzgerald et Miles Davis à Charlie Parker en passant par Louis Armstrong. Il aimait surtout le jazz, et ça a déteint sur Jean-Michel.

Comme Gérard lui-même l’a rappelé dans une interview avant sa mort en 2013, « pour lui, l’oreille écouterait de la musique et la main ferait de l’art ».

Les contemporains décrivent le Basquiat adulte fonctionnant à peu près de la même manière. Entrez dans son studio et, pendant qu’il rassemblait des collages ou expérimentait avec du bâton d’huile, la télévision hurlait pendant qu’il avait de la musique ou qu’une boîte à rythmes pompait. Parfois, c’était classique – le Boléro de Ravel était un favori, peut-être à cause de son crescendo incantatoire et toujours montant – mais le plus souvent, Basquiat écoutait le bebop qu’il avait entendu pour la première fois sur les genoux de son père. A sa mort, la collection de l’artiste compte 3 000 disques, couvrant un éventail impressionnant de genres : Donna Summer, Bach, Hendrix, David Byrne. Vous pouvez avoir un avant-goût de ses goûts éclectiques dans les listes de lecture Spotify que Jeanine et Lisane ont organisées pour une exposition simultanée à New York.

Jeanine et son frère aîné ont-ils échangé des conseils d’écoute ? « Oh, bien sûr », rit-elle. « J’étais jeune à l’époque, peut-être 13 ou 14 ans, mais je me souviens qu’une fois il m’a présenté [hip-hop artist] Jimmy Spicer. Il venait juste de le mixer lors d’une soirée.

D’autres influences musicales sont venues du dévouement enthousiaste de Basquiat à la scène underground du centre-ville de Manhattan, centrée sur le Mudd Club à Tribeca et le CBGB dans l’East Village. Là, il s’est mêlé à des musiciens tels que Debbie Harry, John Lurie, Laurie Anderson, Fab Five Freddy et bien d’autres (sans parler, quelques années plus tard, de sa romance intermittente avec une danseuse et chanteuse émergente appelée Madonna).

Bien qu’il n’ait reçu aucune formation musicale formelle – ou peut-être à cause de cela – Basquiat a cofondé en 1979 le « groupe de bruit » Gray avec le cinéaste Michael Holman, qui s’est rapidement fait connaître pour ses performances abrasives et atonales (la légende veut que le groupe a été nommé d’après l’encyclopédie médicale Gray’s Anatomy, souvent référencée dans l’art de Basquiat). L’artiste a dénigré les percussions et vampé à la clarinette. « Il n’a jamais joué une seule mélodie reconnaissable », se souvient un collaborateur. Peut-être heureusement, aucun enregistrement de Gray mettant en vedette Basquiat n’a survécu.

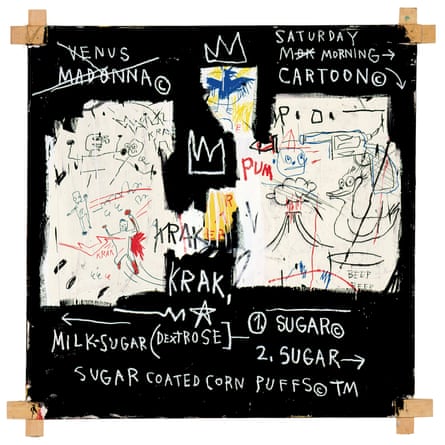

Au lieu de cela, comme le montre clairement l’exposition montréalaise, Basquiat déploie ces influences dans les toiles rauques qu’il commence à réaliser au début des années 1980, les construisant comme des arrangements musicaux. Des collages tels que son œuvre Toxic de 1984 se lisent presque comme du hip-hop visuel : un assemblage staccato d’illustrations gribouillées et de citations caricaturales (« lièvre conditionné », « soupe aux noix », « les œufs ne rebondissent pas »). Il a été assemblé à partir des propres dessins de Basquiat, qu’il a ensuite photocopiés et placés les uns sur les autres, un peu comme un producteur pourrait superposer une piste.

« Il échantillonnait littéralement son propre travail », dit Desmarais. « Il photocopie des dessins préexistants et crée ces juxtapositions radicales, de la même manière que les artistes hip-hop échantillonneraient d’autres sons pour en créer de nouveaux. »

Parfois, en effet, Basquiat était directement impliqué dans la production : l’année précédente, il avait aidé à monter le single Beat Bop de Rammellzee et K-Rob et avait créé sa pochette en noir et blanc.

Mais, encore et encore, de manière plus obsessionnelle que dans tout autre genre, c’est le jazz – et surtout le bebop – qui a fourni à l’artiste la source et la nourriture créative. D’une certaine manière, suggère Vincent Bessières (un éditeur du livre lié à l’exposition de Montréal), c’est un paradoxe : ce jeune artiste inlassablement expérimental, vivant à New York pendant l’une de ses périodes musicales les plus fécondes, sentait que la musique écrite 40 ans plus tôt étaient les choses qui lui parlaient vraiment. Plus de 30 œuvres majeures font directement référence au jazz ; les références à la musique, souvent codées, parcourent d’innombrables cahiers et dessins.

« Il y a des images de lui dansant dans son studio sur Ellington », dit Bessières. « Et si vous voyez des photos de lui en train de mixer, vous regardez attentivement et remarquez que les LP autour de lui sont Charlie Parker, Ben Webster, Lester Young. C’est ce qu’il écoutait.

La figure fantomatique de Parker en particulier survole de nombreuses toiles de Basquiat, de son chef-d’œuvre révolutionnaire Charles Ier (1982) à Kokosolo de l’année suivante, qui occupe une place de choix à Montréal. Une toile jaune acide recouverte de photocopies faisant référence à tout, de la Bible à la publicité, elle a un swoosh exultant de peinture acrylique noire sur le dessus. L’œuvre est un hommage à l’un des enregistrements les plus époustouflants de Parker, Koko (1945), la tentative de Basquiat de capturer la virtuosité athlétique de son idole musicale, la façon dont Parker a équilibré la rigueur formelle avec une joyeuse liberté.

« Ça se lit comme une partition de musique », précise Bessières. « C’est plein de citations et de riffs, ces motifs qu’il utilisait ailleurs et auxquels il revenait sans cesse, comme un musicien de jazz puisant dans des standards. »

Des musiciens tels que Parker et Billie Holiday faisaient partie du panthéon personnel de Basquiat, suggère Heriveaux. «Il les considérait comme des rois, ces héros spécifiquement noirs. C’était important pour lui de leur rendre hommage.

Même ainsi, comme le soulignent les peintures, Basquiat était parfaitement conscient du prix que beaucoup de ses ancêtres ont payé – notamment Parker, dont la vie a été assaillie par le chagrin et la pauvreté, et qui est décédé à 34 ans après une lutte contre la dépendance à l’héroïne. L’héroïne est également devenue la drogue de prédilection de Basquiat et, à la fin, elle l’a tué. Dans le coin gauche de Charles Ier, Basquiat place le texte « MOST JEUNE LES ROIS SE FONT COUPER LA TÊTE.

« Je pense qu’il y a une sorte d’identification personnelle avec Parker », dit Bessières. « Il est comme le sosie de Basquiat, en quelque sorte. »

Dans la dernière salle de l’exposition sont exposées deux de ses toutes dernières œuvres, réalisées en 1988 après la mort subite de Warhol et alors que Basquiat lui-même était lentement englouti par la dépendance. Le titre de la série, Eroica (Héroïque), rend hommage à la Symphonie n° 3 de Beethoven, dont le deuxième mouvement est une marche funèbre lugubre ; la musique elle-même joue sur une bande sonore dans la galerie.

Dans Eroica I, Basquiat inscrit de manière obsessionnelle un texte qui semble être gribouillé sur les murs d’une cellule de prison – « L’HOMME MEURT L’HOMME MEURT L’HOMME MEURT » – à côté de trous rouge sang qui pourraient être des blessures par balle. A proximité se trouve la phrase « FIXINTODIEBLUES », une référence à une chanson chantée par l’artiste de blues Delta Bukka White. Cette chanson résonne également dans la galerie. Quelques mesures finales, puis silence.

[ad_2]

Source link -9