[ad_1]

Je tente une expérience dans l’un des cours que j’enseigne. Le but est d’arrêter d’utiliser l’expression « vous les gars ». J’ai annoncé le plan lors de notre première réunion de classe; maintenant, les élèves rient à chaque fois que je glisse.

Ce n’est pas une entreprise motivée par le «réveil», lui-même une monnaie désinvolte et amorphe à éviter. C’est plutôt un geste de respect. La majorité de ces étudiants sont des femmes, et je veux être précis.

La langue est un outil – même, pour le meilleur et pour le pire, une arme – et pour qu’elle soit efficace, elle doit être consciemment déployée. « L’invasion de l’esprit par des phrases toutes faites », écrivait George Orwell il y a près de 80 ans dans son essai « La politique et la langue anglaise », « … ne peut être empêchée que si l’on est constamment sur ses gardes, et chaque une telle phrase anesthésie une partie du cerveau.

Une telle idée semble être celle que beaucoup d’entre nous ont négligée dans la bataille pour savoir quel langage est approprié ou inapproprié à utiliser.

« Approprié », je l’admets, est un autre mot à contourner. D’après mon expérience, cela s’applique principalement comme un gourdin, pour faire honte et réduire au silence des points de vue divergents. Mais que se passerait-il si nous imaginions la pertinence plus largement : comme une question d’intention plutôt que d’opprobre ?

Chacun de nous, après tout, fait des choix sur ce qu’il faut dire dans certaines circonstances. Nous communiquons d’une manière dans une salle de classe et d’une autre dans un bar. Nous parlons à nos familles différemment de ce que nous faisons à nos collègues. Nous jaugeons la situation, lisons la pièce.

D’où je suis assis, c’est une question de courtoisie, de spécificité.

En janvier, l’Université de Stanford a supprimé un site Web soutenant l’initiative « Elimination of Harmful Language » de son département informatique. Le site Web répertorie plus de 150 mots ou expressions jugés «racistes, violents et biaisés (par exemple, préjugés liés au handicap, préjugés ethniques, insultes ethniques, préjugés sexistes, préjugés implicites, préjugés sexuels.)». Il y a eu beaucoup de jubilation à ce sujet, sur Internet et ailleurs, parmi ceux qui se présentent comme des absolutistes pour la liberté d’expression.

Mais ces absolutistes (encore un autre mot problématique ; comment trouver une cause commune avec un absolutiste ?) ont tort.

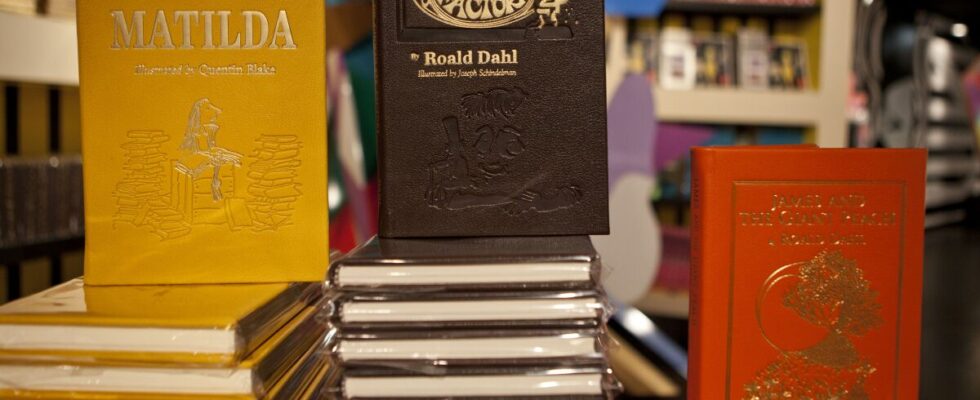

Je ne veux pas dire que Stanford, ou n’importe quelle institution, devrait rendre obligatoire la langue. Je ne crois pas à la culture d’annulation et je n’appelle à l’élimination d’aucun mot. Comme beaucoup de gens, j’ai été scandalisé par la récente décision de Puffin Books, en Angleterre, de bannir les œuvres de Roald Dahl en raison de leur langage prétendument offensant. Dahl a ses problèmes, c’est sûr, à la fois en tant qu’auteur et en tant qu’humain. Mais quand il s’agit de son écriture, comme tous ceux qui l’ont lu le comprennent, l’offense fait partie du problème.

En même temps, il est important de reconnaître que notre rapport au langage est en constante évolution, que le langage est vivant et que nous devons être en phase avec lui.

Pensez-y : il y a des monnaies que nous n’utilisons tout simplement plus, des phrasés qui sont devenus obsolètes. Dans de nombreux cas, ils représentent le genre même de mots «racistes, violents et biaisés» que Stanford a cherché à atténuer. L’initiative de l’université était-elle maladroite ? Sans aucun doute. Mais je suis tout à fait pour choisir consciemment les mots que nous utilisons, pour réfléchir avant de parler.

La liberté d’expression est un droit inaliénable, mais comme tous les droits, elle s’accompagne de responsabilités. La façon dont nous utilisons le langage en dit long sur nous – ce que nous apprécions et qui nous voulons et ne voulons pas inclure. Substituer un mot comme « pompier » à « pompier », pour citer un exemple particulièrement anodin de la liste de Stanford, peut sembler une question de sémantique. Mais si le langage a du pouvoir — et s’il n’en a pas, pourquoi en parlons-nous ? — alors nous devons rester conscients de ses effets.

Considérez votre propre liste de mots, ceux qui vous dérangent pour une raison quelconque, ceux qui vous font grincer des dents. Les raisons peuvent être multiples, personnelles, culturelles ou politiques. Pour moi, une telle liste inclurait « unique », tellement galvaudé que je grimace de l’entendre. Et ma cible actuelle, « vous les gars » – ce qui est inexact. « Tout le monde » ou « vous tous » ou « vous tous » sonne mieux pour moi maintenant.

Si tel est le cas avec un langage inoffensif, alors qu’en est-il des mots dont nous savons qu’ils ne le sont pas ? Je pense à Scott Adams, dont la bande dessinée « Dilbert » a été interrompue au cours du week-end par des centaines de journaux (dont celui-ci) après que le dessinateur se soit lancé dans une tirade sur Internet pleine de tropes racistes.

Chacun peut bien sûr dire ou écrire ce qu’il veut. La Constitution le garantit. Mais ce n’est ni suppressif ni réveillé (ce mot encore) de suggérer qu’il pourrait y avoir des conséquences. De même, ce n’est pas de l’autocensure d’être réfléchi. C’est une expression de la façon dont vous choisissez de vous comporter dans le monde.

David L. Ulin est un écrivain collaborateur d’Opinion.

[ad_2]

Source link -21