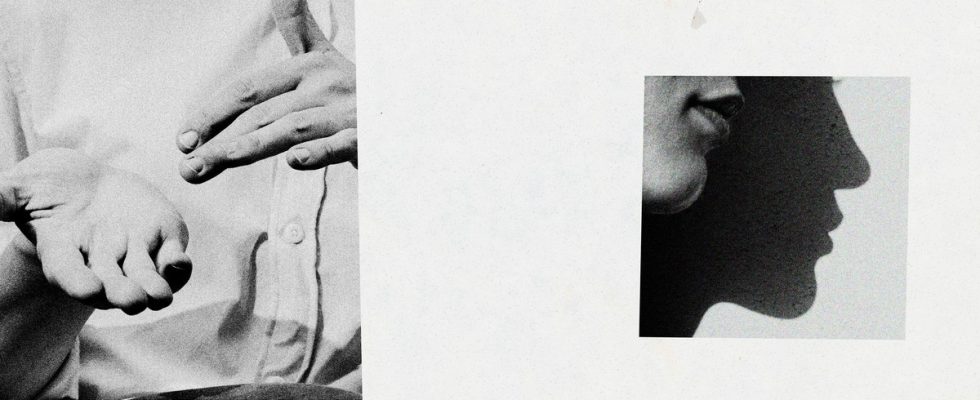

Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsQue signifie parler sans espoir de réponse ? S’adresser à quelqu’un qui ne peut pas ou ne veut pas vous entendre, qui ne peut pas ou ne veut pas répondre ? Les trois premiers longs métrages de l’écrivain sud-coréen Han Kang à paraître en anglais posent ces questions avec une audace sans concession. Les trois livres mettent en scène des conversations obsédantes à partir de dialogues conjoints et coupés qui aspirent à un achèvement impossible. Les personnages coupés de la communication – par la mort, par le temps, par les autres cruautés de la vie – s’adressent souvent à des interlocuteurs inaccessibles, luttant pour se faire entendre, mais seul le lecteur de Han est là pour écouter. Le lecteur, comme les personnages eux-mêmes, éprouve une solitude si profonde qu’elle frôle la sensation physique : un désir déchirant de réparer ces liens brisés.Actes humains a lieu pendant et après le soulèvement de Gwangju de 1980, au cours duquel des centaines, voire des milliers, d’étudiants et d’autres civils protestant contre le coup d’État qui a installé le dictateur Chun Doo-hwan ont été tués par l’armée sud-coréenne. Ici, les vivants aspirent à parler avec les morts et les morts avec les vivants, mais le fossé est infranchissable. Le livre blanc tend également la main aux morts, alors que la narratrice s’adresse à la fille aînée de sa mère, qui n’a vécu que quelques heures, imaginant un monde dans lequel l’enfant entendait l’ordre désespéré de sa mère – « Ne meurs pas. Pour l’amour de Dieu, ne meurs pas» – et a survécu. Le Végétarienà propos d’une femme dont la décision apparemment simple d’arrêter de manger de la viande se transforme en une protestation contre l’être humain, adopte une approche légèrement différente, nous présentant des personnages vivants qui sont totalement inaccessibles les uns aux autres, chacun contenu dans les espaces cellulaires de la croyance, traumatisme, fantasme et égoïsme qu’ils occupent diversement.Lire : La nouvelle fiction de la solitudeLe quatrième des romans de Han à atteindre les lecteurs anglophones, Cours de grec (traduit par Deborah Smith, qui a traduit les autres œuvres de Han qui paraissent en anglais, et Emily Yae Won) semble à première vue que ce n’est peut-être pas différent. Mais alors que les trois autres livres traduits de Han sont régis par des échecs de communication, ce roman donne au langage un rôle beaucoup plus actif. Tout aussi merveilleux que terrible, à la fois insuffisant aux fins humaines et trop puissant pour être apprivoisé, il devient un personnage à part entière, une force qu’il faut affronter.Situé à Séoul, le livre évolue entre deux personnages sans nom, un homme et une femme qui luttent tous deux contre la perte de la langue. L’homme, qui raconte ses sections à la première personne, est un professeur de grec ancien qui souffre d’une maladie oculaire dégénérative mais refuse d’apprendre le braille, approchant inévitablement la cécité complète et la perte de sa capacité à lire et à écrire. La femme, observée principalement à la troisième personne, est l’une de ses élèves. C’est une poète et conférencière devenue muette après une succession de tragédies : la mort de sa mère, sa propre tentative de suicide et l’obligation de renoncer à la garde de son jeune fils. C’est sa deuxième période de mutisme ; la première, quand elle avait 16 ans, était en quelque sorte anticipatrice, « semblable à ce qui existe avant la naissance », et s’est terminée lorsqu’un cours de français a introduit une nouvelle langue dans sa vie et a réveillé l’ancienne. Mais, comme l’écrit Han, « ce nouveau silence ressemble plus à celui qui suit la mort ». Bien que la femme s’inscrive au cours de grec ancien de l’homme pour tenter de s’éloigner volontairement de sa langue et ainsi la récupérer, de la même manière qu’apprendre le français a rouvert ce canal dans son esprit, elle commence à soupçonner que ce silence est inflexible et peut-être définitif.Au premier abord, il semble impossible que ces deux personnages, enfermés dans leurs propres mondes en déclin, puissent se rejoindre. Pourtant, lentement, ils commencent à s’articuler, en utilisant une grammaire basique de regards, de gestes, de proximité respectueuse. En fin de compte, lorsque l’homme casse ses lunettes et devient aveugle, ils découvrent un moyen de communiquer par le toucher – le tracé de lettres avec le bout du doigt sur la paume – qui pourrait être lu comme une réappropriation doucement affirmative, voire triomphante, du langage. Le dialogue fracturé créé par les sections alternées du livre est enfin rendu entier.Mais Cours de grec, comme les autres livres de Han, résiste à ce genre de lecture rationalisée. Lorsque le thérapeute de la femme, avec qui elle s’entretient par écrit, suggère que cet épisode de mutisme pourrait avoir été directement provoqué par les « causes évidentes » de la mort de sa mère et de l’enlèvement de son enfant, la femme répond : « Ce n’est pas aussi aussi simple que cela. » On pourrait en dire autant du roman lui-même. On peut être touché ou soulagé de voir Han accorder à ces deux protagonistes le moment de communion qui est refusé à tant de ses autres personnages. Encore Cours de grec est plus que l’histoire de deux individus trouvant un moyen de se rejoindre. Il y a une troisième entité avec laquelle il faut compter : le langage lui-même.Il peut sembler étrange de prétendre que la notion abstraite de langage est une figure active dans ce roman, mais plus le livre avance, plus il devient concret et étrangement présent. (On pourrait même considérer les quelques courts chapitres qui ne privilégient ni la femme ni l’homme, commençant plutôt par de brefs exercices de grammaire grecque, comme étant focalisés sur ce troisième personnage.) Parfois, lorsque la femme est submergée d’émotions fortes, elle se sent comme si le langage – créature et peut-être prédateur – se rapprochait : « Les mots et les sons la traquent comme des fantômes, à distance de son corps, mais suffisamment près pour être à portée d’oreille et d’yeux. Chez d’autres, le langage, comme la femme, semble avoir subi une privation propre : « Les mots qui ont perdu les lèvres, / Les mots qui ont perdu la langue et la racine des dents, / Les mots qui ont perdu la gorge et le souffle restent hors d’atteinte. ”En figurant le langage comme une sorte d’« apparition désincarnée », Han semble vouloir reconsidérer la manière dont les humains conçoivent leur rapport à lui. Les écrivains ont longtemps déploré l’insuffisance des mots face au ravissement et à la terreur de nos émotions ; Comme l’écrivait Flaubert, « la parole humaine est comme une bouilloire fêlée sur laquelle on bat des airs pour faire danser des ours, quand on a envie d’inspirer la pitié aux étoiles ». Pourtant, ici, Han nous demande d’envisager une autre possibilité. Et si ce n’était pas l’expérience humaine qui dépasse les limites du langage, mais le langage qui s’étend au-delà des limites humaines et est capable d’exprimer des concepts et des sentiments que nous pourrions avoir trop peur de reconnaître ou d’explorer ?Lire : Un roman avec un secret en son centreLa femme, en particulier, semble sensible à cette possibilité déstabilisante. Tout au long du livre, elle est bouleversée par la force des mots : leur capacité à nuire ou à créer ; la façon dont ils possèdent et taxent le corps fragile. Au fur et à mesure que le langage « déplace les poumons, la gorge, la langue et les lèvres… La langue s’assèche, la salive éclabousse, les lèvres craquent ». Han souligne encore et encore la pauvreté de l’instrument humain, dans la sueur et le sang qui s’infiltrent à travers ses pages, dans les yeux défaillants de l’homme ou la voix silencieuse de la femme, dans les cicatrices d’anciennes blessures qui les marquent tous les deux. Jeune fille, la femme trouve le son de sa propre voix honteux comparé à la terrible lucidité du langage lui-même : « Le plus angoissant, c’est à quel point les mots sonnaient horriblement distincts lorsqu’elle ouvrait la bouche et les poussait un à un. Même la phrase la plus indéfinissable décrivait l’exhaustivité et l’incomplétude, la vérité et le mensonge, la beauté et la laideur, avec la froide clarté de la glace. Pourtant, parfois, le langage anime aussi le corps ; se souvenant d’un moment…

Source link -57

Customize this title in frenchUn roman dans lequel la langue atteint ses limites et continue d’avancer