[ad_1]

Sur l’étagère

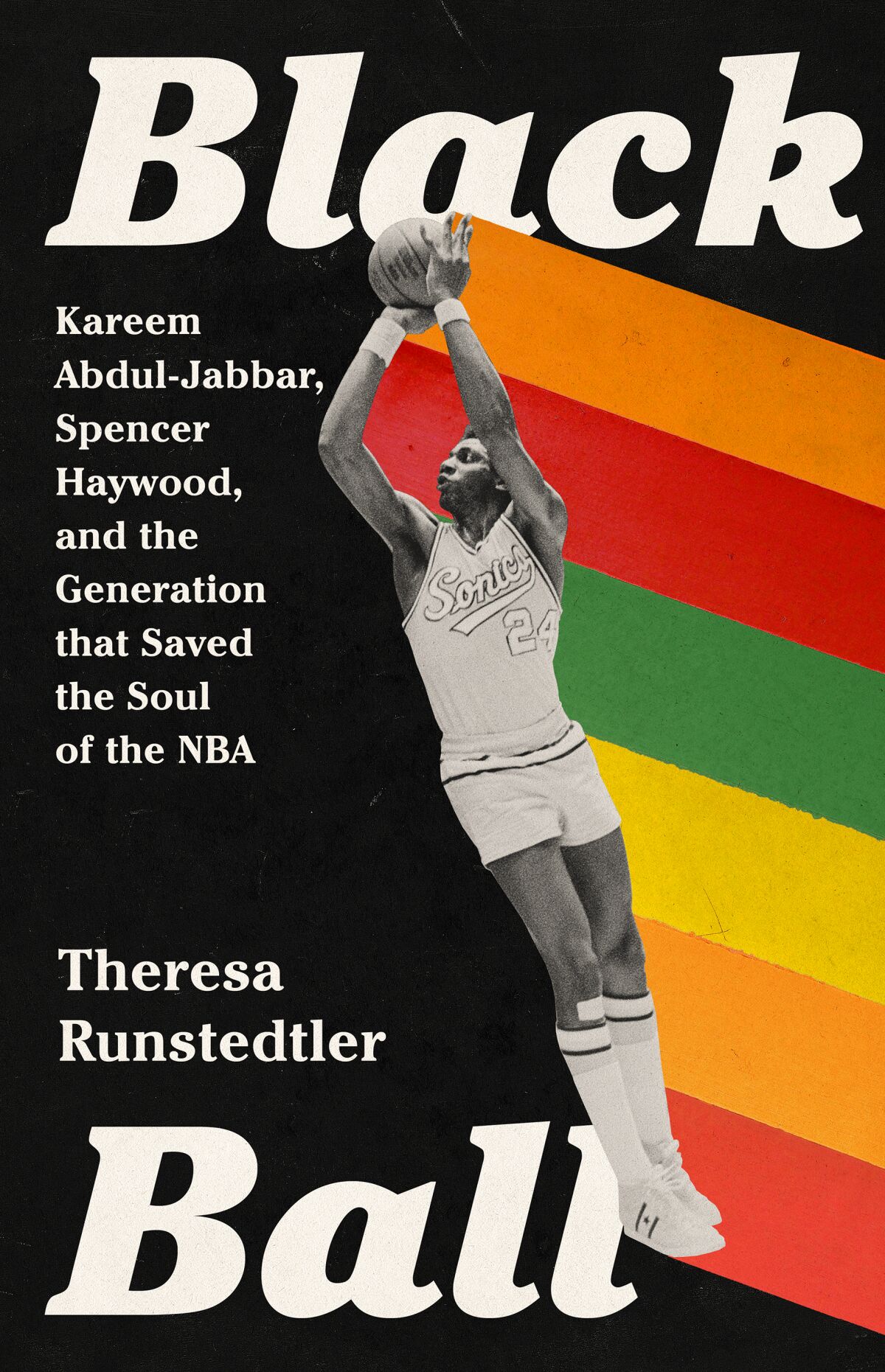

Black Ball : Kareem Abdul-Jabbar, Spencer Haywood et la génération qui a sauvé l’âme de la NBA

De Theresa Runstedtler

Caractères gras : 368 pages, 29 $

Si vous achetez des livres liés sur notre site, The Times peut gagner une commission de Librairie.orgdont les honoraires soutiennent les librairies indépendantes.

Jeunes Noirs drogués ! Début des combats ! Vous cherchez à être payé ! C’était le boogeyman collectif de la NBA des années 1970 et du début des années 80, une période de transition dans le basket professionnel et dans la société. En tant que ligue majoritairement noire adoptant un style de jeu flashy et reflétant les acquis du mouvement des droits civiques et du Black Power, la NBA est entrée dans une nouvelle ère de visibilité. Les stars s’attendaient à être récompensées et prises au sérieux en tant qu’êtres humains. Sans surprise, le contrecoup a été considérable – parmi la direction réticente à abandonner le contrôle absolu et parmi une base de fans en grande partie blanche irritée par ces nouveaux joueurs tirant de grosses piles d’argent (ce qui, selon les normes d’aujourd’hui, semble être une misère).

Oscar Robertson, qui s’est battu pour supprimer la clause de réserve des contrats de la NBA, est envahi par les fans alors qu’il cherche ses bagages à l’aéroport de Milwaukee en 1971.

(Paul Shane / Associated Press)

C’est le monde de « Black Ball : Kareem Abdul-Jabbar, Spencer Haywood et la génération qui a sauvé l’âme de la NBA », l’enquête sage, engageante et franchement attendue de Theresa Runstedtler sur un moment crucial de l’histoire du sport. Il s’agit principalement d’une histoire de travail, de race et d’Amérique, racontée à travers le prisme d’une ligue approchant mais n’atteignant pas encore son niveau actuel de popularité produite en série et soigneusement emballée. C’est une histoire d’hystérie anti-drogue qui se déroule dans la décennie Me de la consommation rampante de cocaïne et d’un produit aux prises avec sa proximité avec les rues. Et c’est une étude du racisme institutionnalisé dans une culture qui change si vite que sa vieille garde blanche pouvait à peine suivre.

« C’est la même période où le Bronx brûlait, et les centres-villes entre guillemets se remettaient de tous les soulèvements qui se sont produits au milieu des années 60 », explique Runstedtler depuis son bureau à domicile à Baltimore. «Il y a cette anxiété à l’idée que les jeunes hommes noirs se voient accorder trop de liberté – que cela va probablement conduire à une sorte de violence… ou à une activité criminelle.»

Runstedtler, professeure et historienne de la course et du sport à l’American University, a emprunté un chemin détourné mais illustratif vers son dernier sujet. Originaire de l’Ontario, elle était membre du Toronto Raptors Dance Pak dans les années 90. Une nouvelle équipe d’expansion, les Raptors ont commencé avec une approche de démarrage jeune sous le co-fondateur noir, directeur général et ancienne star de la NBA Isiah Thomas.

« Nous ne ressemblions pas à l’équipe de danse typique de la NBA », écrit Runstedtler. « Nous étions plus athlétiques urbains que glamour sexy. Il n’y avait pas de fixation sur le poids. Rendant hommage à la culture hip-hop afro-américaine, nous portions des combinaisons, des bandanas et des maillots à paillettes, et nous avons dansé sur les derniers tubes de rap et de R&B.

Mais ensuite, l’équipe a été vendue à Maple Leaf Sports & Entertainment, plus axé sur les affaires. L’équipe de danse a changé : « plus maigre, plus blanche, plus blonde ». Le hip-hop a été remplacé par Motown. Comme l’écrit Runstedtler, « Il est devenu évident que nous jouions pour les riches détenteurs d’abonnements blancs sur le sol plutôt que pour les fans réguliers (souvent non blancs) dans les saignements de nez. À certains égards, ce livre a mis plus de deux décennies à être rédigé – une façon pour moi de donner un sens à ce dont j’ai fait partie à la fin des années 1990. »

Après avoir étudié l’histoire et les études afro-américaines à Yale, Runstedtler a commencé à réfléchir et à faire des recherches sur ce que l’on appelle parfois les « âges sombres » de la NBA. Les intrigues sont nombreuses.

Il y a la bataille juridique de la superstar Oscar Robertson contre la clause d’option (ou de réserve) de la NBA, qui liait un joueur à une équipe à vie à la discrétion de l’équipe. Il y a l’arrivée de l’ABA parvenu, éblouissant, qui a brièvement donné aux joueurs plus de choix – une liberté que la NBA craignait tellement qu’elle a forcé une fusion en 1976.

Il y a aussi Abdul-Jabbar, le grand cérébral de l’UCLA et des Lakers, qui a déconcerté les médias en refusant de jouer son jeu de politesse feinte et de réponses en conserve. Il y a l’hystérie suscitée par la consommation de cocaïne par les joueurs, une drogue populaire parmi de nombreuses personnes à revenu disponible dans les années 70 et 80, qui a en quelque sorte terrifié et enragé la ligue et les médias lorsque les Noirs riches se livraient. (Une insinuation axée sur Article du Los Angeles Times contribué à semer la panique).

L’auteur de « Black Ball », Theresa Runstedrler, est une historienne des races et des sports.

(Britt Ecker-Olsen Photographie)

Runstedtler précise qu’elle est consciente que la NBA n’était pas angélique dans les années 70. «Je ne dis pas dans le livre que personne ne faisait de coke, mais que nous devons y penser comme un récit racialisé, une panique morale qui est devenue cette histoire majeure sur les basketteurs noirs dans les années qui ont précédé ce qui finit par devenir un crise du crack », dit-elle. « Tout le monde tombe dans le même moule et dit : ‘Oui, nous devons punir ces gars-là. Nous devons les contrôler. Nous devons les surveiller en utilisant la police. » C’est le même genre de rhétorique qui a été utilisé dans la guerre de plus en plus draconienne contre la drogue.

Le coup d’honnêteté qui guide « Black Ball » est son insistance sur le fait que nos perceptions de la race affectent la façon dont nous percevons le jeu, et que vous ne pouvez tout simplement pas séparer les sports de l’époque où ils sont joués – et du public pour qui ils ‘ rejoué. La NBA d’aujourd’hui a maîtrisé l’art d’avoir les deux sens, exploitant le cool de la ligue et son style noir sans ébouriffer trop de plumes. (C’est en grande partie le sujet d’un autre excellent livre sur le basket-ball, « From Hang Time to Prime Time » de Pete Croatto).

« Black Ball » est une lecture opportune à un moment où les athlètes professionnels sont plus francs que jamais sur les questions sociales, et où il est clair que le sport et la société sont inextricablement liés. Sans les progrès relatés ici, il est difficile d’imaginer, par exemple, que la NFL s’engage à verser 250 millions de dollars pour lutter contre le racisme systémique (après avoir essentiellement mis au noir Colin Kaepernick pour ses manifestations parallèles silencieuses contre la brutalité policière).

Des membres des Milwaukee Bucks et des Boston Celtics s’agenouillent autour d’un logo Black Lives Matter avant le début d’un match de basket NBA en 2020 à Lake Buena Vista, en Floride.

(Ashley Landis / Piscine / Getty Images)

Il est également important de noter que les joueurs de la NBA se sont fait dire de « se taire et de dribbler », ou un équivalent, pendant des décennies. Runstedtler représente une école d’écriture sportive et d’érudition qui reconnaît que l’action la plus importante se déroule en dehors du terrain.

Chris Vognar est un écrivain indépendant basé à Houston.

[ad_2]

Source link -21