[ad_1]

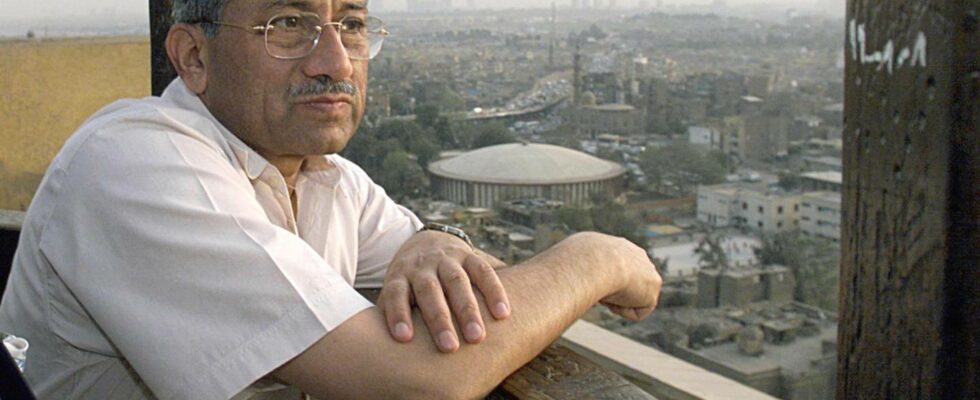

Syed Pervez Musharraf est né à Delhi en 1943, quatre ans avant la naissance du Pakistan, pays qu’il dirigera finalement pendant près de 10 ans. Il est mort à Dubaï un peu comme il est né, en dehors de son pays natal. Bien que très polarisant au Pakistan, il reste une figure historique majeure dont l’héritage continue de façonner le Pakistan et la région à de nombreux égards fondamentaux.

Né dans une famille avec une longue lignée bureaucratique, il était toujours plus probable qu’improbable que lui aussi entrerait dans la fonction publique. Mais contrairement à ses ancêtres, il a choisi l’armée pakistanaise. Entré à l’académie militaire de Kakul en 1961, sa vie de cadet, de soldat et de vétéran s’étend sur les deux tiers de l’existence de l’armée pakistanaise.

C’est l’institution sur laquelle il a eu le plus d’impact et qui, à son tour, l’a le plus façonné.

Grâce au coup d’État qu’il a mené contre le Premier ministre de l’époque, Nawaz Sharif, en 1999, il a été chef d’état-major de l’armée (COAS) pendant neuf longues et tumultueuses années. En grande partie motivé par la nécessité de reconstruire une alliance étroite avec les États-Unis après les attentats du 11 septembre, son mandat a représenté une rupture décisive avec l’idéologie islamiste du général Zia ul Haq, un ancien général de l’armée qui a dirigé le Pakistan de 1977 à 1988.

Certes, le général Musharraf a projeté une image très différente de la piété publique manifeste du général Zia. Au lieu de cela, le général Musharraf était à l’aise de poser pour des portraits avec sa femme non dévoilée, ses chiens de compagnie et ses cigares. En même temps, il ne voyait aucune contradiction entre son mode de vie et sa foi. C’était tout à fait la culture du corps des officiers pré-Zia, jusqu’à ce que la défaite et la disgrâce au Bangladesh en 1971 conduisent à une recrudescence de la religiosité « née de nouveau ».

Afin d’éviter d’être ciblé pour être renversé de la même manière que les talibans afghans, le général Musharraf à partir de 2001 a plutôt soutenu les efforts secrets des États-Unis pour capturer et tuer des combattants étrangers sur le sol pakistanais à travers tout, des raids des forces spéciales de la CIA aux frappes de drones. Bientôt, le Pakistan a été contraint de mener une contre-insurrection de plus en plus intense contre les forces extrémistes radicales locales et émigrées sur son propre sol. Tout cela a rapidement conduit à des menaces d’assassinat contre le général Musharraf de la part d’extrémistes ainsi qu’à de nombreux cas de désertion pure et simple et de mutinerie de la part de sympathisants au sein des forces armées pakistanaises.

Afin de justifier ses politiques hautement pragmatiques et adaptatives, le général Musharraf a été contraint de rompre avec l’affirmation radicale du général Zia selon laquelle les services en uniforme pakistanais étaient le bras armé de l’islam lui-même. Au lieu de cela, le travail de l’armée consistait à défendre les intérêts nationaux du Pakistan, tels qu’ils sont compris en termes largement laïcs. Cela n’a pas empêché l’armée d’utiliser des alliances avec des militants religieux là où elles s’avéraient utiles, mais cela lui a également permis d’éviter d’être piégée par la rhétorique idéologique et de sacrifier ses alliances militantes chaque fois que leur utilité déclinait.

L’armée pakistanaise est l’institution sur laquelle il a eu le plus d’impact et qui, à son tour, a le plus contribué à le façonner

Le général Musharraf, par exemple, n’a pas hésité à trahir ses alliés de longue date des talibans aux États-Unis en 2001. Sa décision de renouveler son soutien aux talibans en 2004 et la colère de ses amis américains n’étaient pas le résultat d’un anti-américanisme ou d’une affinité avec l’islamisme. . Au lieu de cela, il est venu d’une détermination à empêcher l’Inde d’étendre son influence en Afghanistan, ainsi que d’une profonde anxiété face à l’insurrection baloutche croissante à la frontière afghano-pakistano-iranienne. Cette approche est toujours bien vivante – à l’heure actuelle, l’armée semble se préparer à punir les talibans pour flirter avec l’Inde.

Ce cynisme a détruit l’alliance étroite avec les États-Unis, et pourrait encore le faire avec les talibans. Mais cet agnosticisme hautement nationaliste a été un changement durable qui a permis à l’État militaire et pakistanais de survivre aux tensions qui ont menacé les gouvernements de certains autres États musulmans.

Plus important encore, le général Musharraf a réussi à mettre en place des garanties institutionnelles suffisamment solides pour éviter le scénario cauchemardesque tant redouté de militants extrémistes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’armée prenant le contrôle de l’arsenal nucléaire en expansion rapide du Pakistan. Pour cela, si rien d’autre, le monde lui doit une gratitude durable.

Aucun de ces changements ne doit être considéré comme inévitable ; au cours des premières années de son mandat, le général Musharraf a pris des risques extraordinaires, qu’il s’agisse de provoquer l’Inde par divers types de campagnes ou de protéger le réseau mondial de prolifération de la technologie nucléaire dirigé par AQ Khan.

Mais il est tout aussi clair que sa propension presque compulsive à prendre des risques s’est déplacée de ses politiques à l’extérieur du Pakistan vers celles à l’intérieur. Ses objectifs plus larges pour le Pakistan semblaient passer de la dissuasion et de la punition de ses adversaires par des moyens de sécurité à la modernisation et à la croissance économique. La révolution de la télévision par satellite, le corridor économique Chine-Pakistan, la Commission de l’enseignement supérieur et un accent renouvelé sur l’entrepreneuriat doivent tous leur existence aux initiatives de l’ère Musharraf.

Malheureusement, les résultats du général Musharraf après avoir tenté de redynamiser les fondements idéologiques nationaux du Pakistan ont été bien plus mitigés que ses efforts au sein de l’armée. Certes, l’infrastructure éducative laïque du pays a élargi son écosystème de médias électroniques privés et la culture de l’entrepreneuriat s’est épanouie.

Mais entre-temps, les efforts du gouvernement pour réglementer les écoles religieuses extrémistes ont échoué. Et l’ingérence militaire constante et irresponsable signifiait que les militants démocrates étaient plus susceptibles d’être intimidés que les extrémistes anti-étatiques. Le résultat a été qu’une approche hautement incendiaire et populiste de la religion a prospéré. Le vigilantisme anti-blasphème et la polarisation sociale qui en résulte n’ont cessé de s’aggraver au cours des années qui ont suivi.

Cette combinaison schizophrène a produit une population de plus en plus férue de technologie, mais aussi un appareil gouvernemental qui a souvent déployé plus d’efforts pour étendre la censure religieuse sur Internet que pour soutenir l’innovation.

Le général Musharraf a été contraint d’abandonner le poste de COAS et son uniforme en 2007, et son poste de président en 2008 après avoir encouru la colère des Américains d’une part, et des puissantes associations judiciaires et du barreau pakistanais d’autre part.

Sa décennie et demie à la retraite (en grande partie en exil) a depuis été ponctuée de tentatives civiles de le punir pour ses actes en tant que dirigeant et de tentatives infructueuses de s’introduire à nouveau dans la politique nationale. Le premier grâce à une protection militaire zélée et le second à une forte opposition civile pour ses innombrables péchés en tant que dictateur.

Cette impasse civilo-militaire « hybride » est elle-même le reflet de l’héritage mixte du général Musharraf en tant que soldat et homme d’État. Malgré la relation troublée avec l’homme, dans la vie et maintenant sa mort, le pays reste le Pakistan du général Musharraf.

Publié: 05 février 2023, 07:20

[ad_2]

Source link -38