[ad_1]

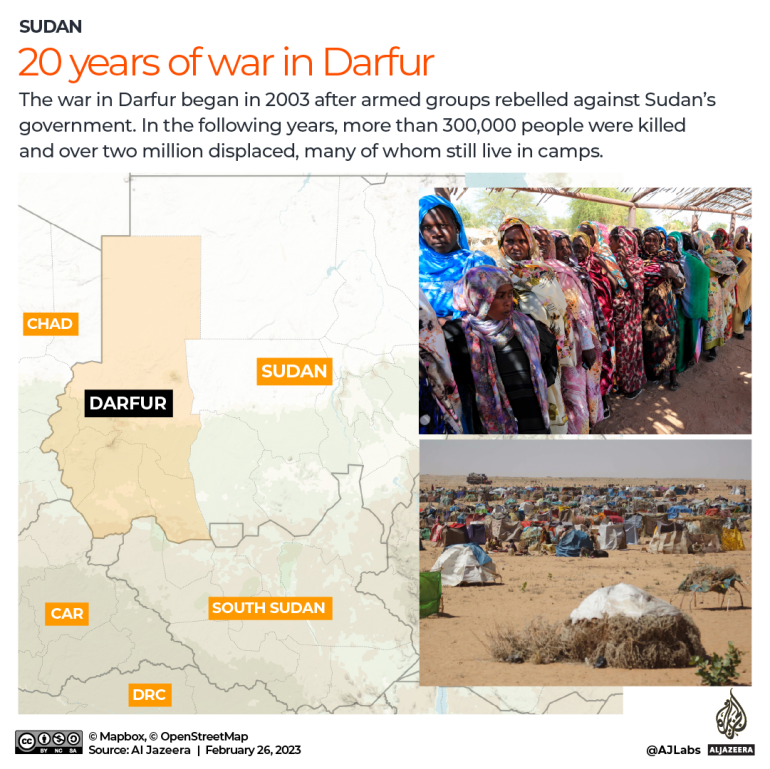

Au moins un demi-million de personnes vivent toujours dans des camps de déplacés au Darfour, deux décennies après l’éclatement d’un conflit sanglant entre le gouvernement soudanais dominé par les Arabes et les groupes rebelles.

Pour beaucoup parmi les déplacés, il n’y a pas de maison où retourner. Certains ont vu leurs villages incendiés, d’autres disent que leurs maisons sont maintenant occupées par des tribus arabes. Les conditions sont difficiles dans les camps, avec une malnutrition endémique et des agences internationales contraintes de réduire leur aide en raison de contraintes financières.

Voici un aperçu des origines de la guerre au Darfour et pourquoi le conflit est toujours important 20 ans plus tard.

Comment le conflit a commencé

La guerre au Darfour a des racines historiques dans des années de marginalisation des tribus non arabes par les politiques de Khartoum, conduisant à un long mécontentement. Les choses se sont intensifiées le 26 février 2003, lorsqu’un groupe nouvellement formé se faisant appeler le Front de libération du Darfour (DLF) – rebaptisé plus tard Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A) – a revendiqué publiquement une attaque contre Golo, la principale ville du quartier de Jebel Marra.

Ce groupe rebelle et le Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM) ont lancé une rébellion pour protester contre le mépris du gouvernement soudanais pour la région occidentale et sa population non arabe, et pour rechercher le partage du pouvoir au sein de l’État soudanais sous domination arabe.

En réponse, le gouvernement du président de l’époque, Omar al-Bashir, a équipé et soutenu des milices arabes connues sous le nom de Janjaweed pour combattre les rebelles au Darfour. Se référant à eux-mêmes comme Forces de défense populaires, ils ont travaillé aux côtés des forces gouvernementales soudanaises pour tuer systématiquement les groupes ethniques Fourrures africaines, Masalit et Zaghawa, dont étaient issus les membres des groupes rebelles.

Le conflit a-t-il pris fin ?

Malgré un cessez-le-feu en 2004 et la présence des troupes de l’Union africaine (UA) qui a suivi, en 2007, le conflit et la crise humanitaire qui en a résulté avaient tué 300 000 personnes et déplacé 2,5 millions de personnes, selon les chiffres de l’ONU.

Les efforts de médiation successifs à Abuja (2006), Tripoli (2007) et Doha (2009) n’ont pas réussi à combler le fossé entre Khartoum et les groupes armés d’opposition du Darfour.

En juillet 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé une mission conjointe de maintien de la paix ONU-UA. Après son retrait en 2019, les abus des groupes armés locaux – impliquant parfois les forces de sécurité de l’État – se sont à nouveau intensifiés.

Quelle est la situation actuelle?

Un accord de paix global a été signé en août 2020 entre le gouvernement de transition du Soudan – formé après le renversement d’el-Béchir en 2019 – et le SLM/A et le JEM.

L’accord stipulait que les deux anciens groupes rebelles se joindraient à la transition vers la démocratie au Soudan par des moyens pacifiques.

Malgré cela, les milices arabes ont ciblé des civils sans intervention du gouvernement. Le Darfour occidental, en particulier, a connu plusieurs graves épisodes de violence depuis le début de 2021. Des centaines de personnes ont été tuées et des dizaines de milliers déplacées.

L’année dernière, le Programme alimentaire mondial a signalé que 65 pour cent de la population du Darfour occidental est en situation d’insécurité alimentaire – le niveau le plus élevé au Soudan.

Selon Human Rights Watch, ni le gouvernement de transition du Soudan ni les dirigeants militaires actuels n’ont abordé de manière significative les causes sous-jacentes de la violence au Darfour, notamment la marginalisation et les différends concernant le contrôle et l’accès aux terres et aux ressources naturelles.

« Ces échecs ont une fois de plus contribué à l’escalade de la violence et des atteintes aux civils », a déclaré Human Rights Watch.

[ad_2]

Source link -31