[ad_1]

C’est fin février 1973 que j’ai passé ma première et unique nuit en prison – et l’expérience était si surréaliste qu’elle me parle encore aujourd’hui, 50 ans plus tard.

Avec un groupe d’amis de gauche, je m’étais aventuré dans notre ville, Santiago, pour éclabousser les murs de slogans en faveur du président démocratiquement élu, Salvador Allende. Les élections de mi-mandat pour le Congrès approchaient début mars. L’opposition de droite a proclamé que, si elle obtenait une supermajorité, elle destituerait Allende et mettrait fin à sa révolution pacifique, la première tentative de l’histoire de créer une société socialiste sans recours à la violence.

Les mots que nous avions barbouillés avec enthousiasme sur un mur autrefois blanc près du stade national étaient « Un défenseur de la démocratie !» (pour défendre la démocratie). Parce que notre démocratie était en danger à cause des conservateurs qui conspiraient pour contrecarrer la volonté du peuple et organiser un coup d’État institutionnel.

Nous n’avons jamais pu terminer ces mots sur ce mur. Le gamin qui devait être notre guetteur s’était endormi et ne nous avait pas prévenu qu’un fourgon de police se dirigeait vers nous ; un sergent costaud descendit, suivi de plusieurs policiers intimidants.

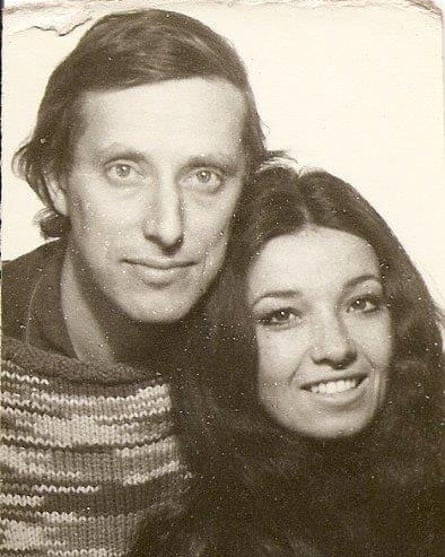

J’étais inquiet. Maintenant âgé de 30 ans, pendant mes années d’études, j’avais combattu des hommes comme ceux-ci dans des batailles de rue, bâillonné avec leurs gaz lacrymogènes, j’avais même réussi à échapper à une camionnette semblable à celle-ci qui avait essayé de me percuter alors que je m’enfuyais avec ma petite amie d’alors, Angélica, quand nous avions protesté contre l’invasion américaine de la République dominicaine en 1965. Des années plus tard, mes amis et moi étions de nouveau à leur merci.

Mes appréhensions se sont révélées sans fondement. Le sergent nous a gentiment informés que nous étions en état d’arrestation, accusés de vandalisme et d’atteinte à l’ordre public. Il semblait étrangement paternel, alors que lui et ses hommes nous faisaient monter à l’arrière de la camionnette qui transporterait notre groupe au poste de police voisin. Là, encore une fois avec la plus grande courtoisie, nous avons été enfermés dans une grande cellule déjà pleine d’autres partisans pro-Allende qui avaient été pris ce soir-là.

Certains de nos codétenus avaient déjà été dans cette situation et n’étaient pas surpris qu’au lieu d’être réduits en bouillie, nous soyons traités avec autant de considération. C’était comme ça depuis qu’Allende avait remporté la présidence en 1970. L’époque où la police nationale mutilait et tuait des militants était révolue.

Et ainsi, au lieu de soigner nos blessures, nous avons passé la nuit à discuter de notre jeune révolution non violente jusqu’à ce que nous soyons libérés le matin avec seulement un avertissement : nous ne devons pas continuer à dégrader la propriété publique et privée.

Quant au mot que nous avions écrit, « démocratie», il resterait désespéré et incomplet – comme notre démocratie elle-même. Malgré la situation économique désastreuse causée par le blocus américain de l’aide internationale, la coalition d’Allende a obtenu suffisamment de voix – 44,23 % – pour éviter la destitution.

Six mois plus tard, le 11 septembre 1973, le palais présidentiel est bombardé et Allende est mort. Tous ceux qui se trouvaient dans cette cellule cette nuit-là, et des centaines de milliers d’autres, fuyaient pour sauver nos vies alors que la démocratie que nous avions voulu défendre cédait la place aux 17 années de dictature du général Augusto Pinochet.

Ce qui avait été un espace utopique pour cette nuit étrange et lumineuse, où les détenus pouvaient discuter de l’avenir sans crainte, devint bientôt un foyer de terreur de plus. Je me suis souvent demandé combien de prisonniers étaient écrasés au sol dans ce poste de police, à quelle fréquence l’électricité était appliquée aux organes génitaux, s’il s’agissait d’un arrêt sur le chemin du stade national voisin où les partisans d’Allende ont été torturés et exécutés dans les jours qui ont suivi le coup.

Je me souvenais souvent de ces heures spéciales dans cette station – dans les jours qui ont suivi le coup d’État militaire, lorsque je suis entré dans la clandestinité, et aussi lorsque, 10 ans plus tard, je suis revenu d’exil. Non pas que j’ai pu éviter la répression : il y a eu des passages à tabac par des militaires dans la rue, des gaz lacrymogènes lors de manifestations contre le régime de Pinochet, et j’ai été expulsé du pays par des policiers en civil. Mais je n’ai jamais passé une autre nuit en prison.

Au fil des années, le souvenir de ces rares heures de sérénité dans cette cellule débordante de militants pleins d’espoir et de leurs rêves d’un avenir de libération est resté fort. Maintes et maintes fois, cela m’est revenu à l’esprit. Lorsque la démocratie chilienne a été restaurée en 1990, les commissariats de police ont continué d’être, en particulier pour les jeunes et les pauvres, des lieux de terreur et d’injustice.

Le pire était à venir : lors des manifestations massives qui ont secoué le Chili en 2019, un nombre énorme de violations des droits humains par la police ont été enregistrées par des organisations telles qu’Amnesty International. Yeux aveuglés, manifestants abattus et écrasés par des fourgons de police, des milliers battus, des centaines violés – des agressions qui ont rappelé les jours les plus sombres de la dictature.

À travers tout cela, cette nuit spectrale de février 1973 a continué à scintiller comme une alternative à la réalité que vivait l’humanité, m’offrant une lueur d’espoir dans des temps toujours plus sombres, la certitude et la promesse que d’autres modèles de comportement et de relations pourraient exister entre la loi officiers et les personnes qu’ils sont censés servir. Je me suis accroché à ce bref intermède où la brutalité policière a miraculeusement disparu, remplacée par la civilité dans le thé noir et excessivement sucré le matin, quelque chose à souhaiter partout.

Partout, parce qu’il ne s’agit pas seulement d’une histoire sur le Chili lointain. Jour après jour après jour, nous assistons à la violence contre les civils dans rue après rue, ville après ville, pays après pays, à l’intérieur et à l’extérieur des postes de police, hier, aujourd’hui et, hélas, demain.

Cette année marque le 50e anniversaire du coup d’État qui a renversé Allende, un homme qui a vu l’application de la loi sous un jour différent, un président qui a émis des directives qui m’ont sauvé, ainsi que mes amis et d’innombrables autres, afin que nous puissions donner généreusement et essayer de rendre le monde un meilleur endroit.

Ce qui me peine le plus, c’est le terrible gaspillage de ressources et de talents lorsque la police, plutôt que d’agir comme elle l’a fait cette nuit-là au Chili, déchaîne sa fureur sur les citoyens, tous les avenirs merveilleux qui sont étouffés. Ce que mon expérience d’il y a 50 ans continue de me dire férocement et doucement, comme un fantôme qui ne s’effacera pas, c’est que ça n’a pas besoin d’être comme ça.

[ad_2]

Source link -10