Thomas Muinzer se souvient du jour où, en tant qu’étudiant ennuyé à Belfast en train d’apprendre le droit de la propriété, quelques phrases sur le « Géant irlandais » du XVIIIe siècle Charles Byrne ont attiré son attention.

« J’ai vu une note de bas de page sur un géant irlandais célèbre d’Irlande du Nord dont les restes ont été volés sur le chemin de ses funérailles – demandant s’il s’agissait ou non d’un vol de propriété, car c’était un cadavre », dit-il.

Muinzer a appris que pendant plus de 200 ans, le squelette de Byrne – malgré ses souhaits fervents et explicites – avait été exposé au Hunterian Museum de Lincoln’s Inn Fields, au centre de Londres, et est devenu « convaincu que quelque chose de très malheureux avait été fait à sa dépouille et à son mémoire posthume ».

C’était le début d’une obsession de deux décennies, alors que Muinzer, maintenant codirecteur du Centre de droit de l’énergie de l’Université d’Aberdeen, s’est associé au principal éthicien médical, le professeur Len Doyal, et à d’autres militants, dont feu Dame Hilary Mantel, pour demander l’avis de Byrne. reste à retirer de l’affichage public.

Cette semaine, ils ont finalement atteint cet objectif. Le Royal College of Surgeons, qui gère le musée, a annoncé que lors de sa réouverture après une refonte de six ans ce printemps, les restes de Byrne ne seront plus exposés mais seront conservés et disponibles pour la « recherche médicale de bonne foi ».

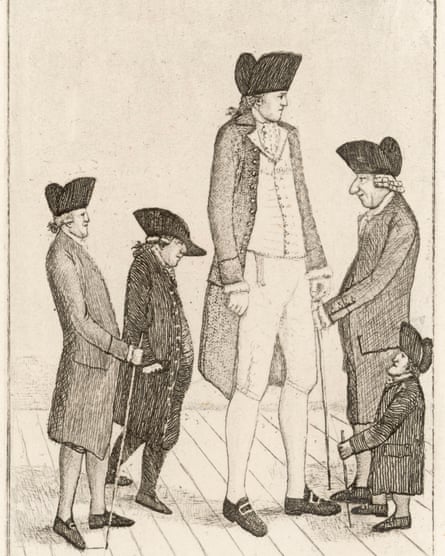

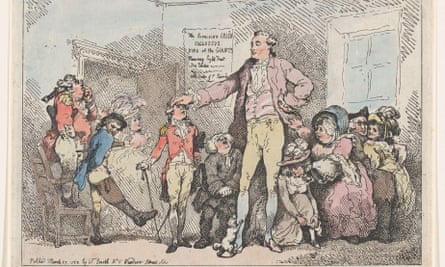

Mesurant au moins 2,3 mètres (7 pieds 7 pouces), Byrne gagnait sa vie en s’exhibant dans les années précédant sa mort, à l’âge de 22 ans. Mais les archives historiques révèlent qu’il était horrifié à l’idée qu’après sa mort, son corps serait exposé, dit Doyal, professeur émérite d’éthique médicale à l’Université Queen Mary de Londres, co-auteur d’un article sur Byrne avec Muinzer en 2011.

« Tout ce qui s’est passé, jusqu’à présent, est allé à l’encontre des souhaits explicites de Byrne », dit-il. « Il ne faisait aucun doute que Byrne ne voulait pas que cela se produise. Et ça l’a fait.

Né dans le comté de Derry en 1761, Byrne, qui souffrait d’acromégalie (excroissance des os) et de gigantisme, partit pour Londres à la fin de son adolescence. « Il n’était pas seulement, pour ainsi dire, une célébrité foraine », déclare Doyal, qui a ajouté que Byrne était considéré comme un gentleman géant. « Il a côtoyé des gens assez connus et riches. »

Lorsqu’il mourut en 1783, un journal de l’époque nota que « toute une tribu de chirurgiens réclamait le pauvre Irlandais défunt qui entourait sa maison comme des harponneurs le feraient pour une énorme baleine ». Avant que Byrne ne puisse être enterré, Hunter aurait soudoyé l’un de ses amis pour qu’il échange secrètement le cadavre contre un poids mort et lui apporte le corps. Quatre ans plus tard, Hunter expose le squelette de Byrne.

La façon dont les restes de Byrne ont été obtenus était « absolument fausse », déclare Dawn Kemp, directrice des musées du Royal College of Surgeons, mais l’argument sur ce qui devrait maintenant se passer n’était pas noir sur blanc.

Kemp dit que la décision du collège de conserver le squelette ne devrait pas être considérée comme « définitive », mais dit que depuis 1799, ses administrateurs étaient légalement tenus de préserver la collection de John Hunter – le chirurgien et anatomiste écossais pionnier qui a donné son nom au musée – dans son intégralité. Elle soutient également qu’en 2023, on ne peut pas prédire comment les restes pourraient être utiles à la recherche médicale à l’avenir.

A l’instar du débat sur les marbres du Parthénon au British Museum, le musée s’est retrouvé malgré lui en première ligne d’une bataille culturelle qui n’a guère le goût du débat mesuré. Kemp pense que certaines personnes « pensent que nous sommes des lâches conservateurs et que c’est l’absurdité des musées », tandis que d’autres avaient qualifié la décision de conserver les restes de Byrne et de ne pas réaliser ses dernières volontés d’être enterré en mer « mal ». elle dit.

« Je ne veux pas faire partie de ce mouvement sur les réseaux sociaux pour polariser le débat, car je pense que c’est nuancé, [and] c’est vraiment important », dit-elle. « Le tort a été fait à Byrne en 1783, nous n’allons pas le réparer en prenant une décision rapide maintenant. »

Doyal et Muinzer soutiennent que l’ADN du squelette a déjà été obtenu, et ils soupçonnent que le musée permettrait aux étudiants en médecine de voir le squelette en privé. Kemp insiste sur le fait que ce n’est pas le cas et dit qu’un nouveau programme de discussions appelé Hunterian Provocations explorera les problèmes liés à l’exposition de restes humains et à l’acquisition de spécimens pendant l’expansion coloniale britannique.

« Le Hunterian n’a pas besoin de garder ce corps », dit Doyal. « Le souhait initial de Byrne était d’être enterré en mer. C’est ce qu’il voulait, c’est ce qu’il devrait obtenir.

Muinzer se souvient que lorsqu’il a vu la dépouille de Byrne pour la première fois en 2011, c’était à côté d’une citation du chroniqueur contemporain Sylas Neville qualifiant Byrne de bête désagréable et mal élevée, tandis que l’implication de Hunter avait été « éliminée » de l’histoire. Maintenant, il y a peut-être une chance pour que le géant irlandais soit vu sous un nouveau jour. « C’est une histoire remarquable qui capte l’imagination », dit Muinzer. « Et il y en aura peut-être d’autres à venir. »