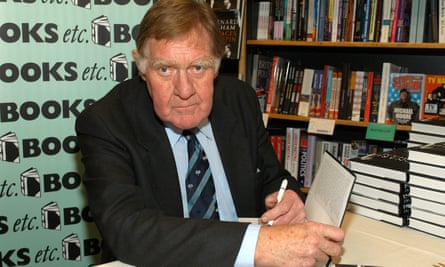

En tant que secrétaire de presse en chef dévoué et indispensable (selon ses propres termes) de Margaret Thatcher pendant 11 ans, le turbulent Sir Bernard Ingham, décédé à l’âge de 90 ans, a joué un rôle central à la fois dans le style et le succès de la révolution Thatcher. Reconnu comme la figure la plus forte à avoir fait le travail depuis les années 1930, Ingham a décidé de centraliser la direction de l’information gouvernementale, souvent au grand dam des ministres du département. Ce changement, inévitable avec la croissance des communications électroniques, a été construit par le gouvernement Blair, bien qu’Ingham prétende qu’il n’a jamais été impliqué dans l’élaboration des politiques comme le directeur des communications et de la stratégie de Tony Blair, Alastair Campbell.

L’indice du lien d’Ingham avec Thatcher était que tous deux se considéraient comme des étrangers contre l’establishment et, comme elle l’a dit, « aucun de nous n’est des gens lisses ». Il était bien connu pour son tempérament colérique, qui pouvait rendre rouge vif un visage déjà vermeil, pour sa loyauté presque aveugle envers ceux pour qui il travaillait (et dans une certaine mesure ceux qu’il avait choisis pour travailler sous lui) plus une capacité à entreprendre – et créer – des quantités de travail énormes.

Fils de tisserands du Yorkshire soutenant les travaillistes, Garnet et Alice Ingham, Bernard est né à Halifax, dans le West Yorkshire, et a grandi à Hebden Bridge, la ville, selon lui, la plus proche du paradis. Son père en devient le premier conseiller ouvrier et le jeune Bernard est secrétaire de la Ligue des jeunes ouvriers. Après le traumatisme de son échec inattendu à ses 11 ans et plus, ses parents ont payé une place à la grammaire locale. À 16 ans, il répond à une annonce de journaliste dans l’hebdomadaire local, le Hebden Bridge Times.

Pendant 11 ans, il mena la vie d’un journaliste d’une petite ville, devenant en 1952 correspondant de district pour le groupe Yorkshire Post à Halifax. Il a rencontré sa future épouse, Nancy Hoyle, une policière, alors qu’il était sténographe judiciaire – ils se sont mariés en 1956. Dans son autobiographie, Kill the Messenger (1991), il a écrit sur la nécessité de la « voix encore petite » du journaliste. « J’ai partagé avec lui ses funérailles périssables, ses salons agricoles détrempés, ses meurtres macabres, ses interminables pas de porte… Mais je ne peux m’empêcher de remarquer que personne ces jours-ci ne veut être un journaliste d’actualités… les journalistes sont sortis ; commentateurs, interprètes et analystes sont là. Cela l’a façonné. Les faits, l’exactitude, la minutie sont restés le Saint Graal d’Ingham.

En 1959, il a déménagé au siège du journal à Leeds, devenant bientôt correspondant industriel du Nord. En 1962, il a rejoint le bureau du Guardian à Leeds, faisant des reportages en grande partie sur les affaires et la politique. Mais bien que prolifique, il n’a jamais été un écrivain fluide sur un papier où l’écriture élégante était prisée. Il a avoué être intimidé. Lorsque la marée montante des conflits du travail a trouvé le bureau du Guardian à Londres en 1965, Ingham était le candidat évident. Syndicaliste actif et partisan travailliste, il avait commencé en 1964 une chronique dans un journal travailliste local, le Leeds Weekly Citizen, et s’était présenté comme candidat travailliste à un siège désespéré du conseil.

Le déménagement d’Ingham à Londres a commencé sa désaffection progressive envers les syndicats. Signalant la commission Donovan en 1968, il a commencé à les considérer comme un intérêt conservateur enraciné avec des grèves sabotant égoïstement les ambitions du nouveau gouvernement travailliste. Il a été aigri par le niveau de vie élevé de certains dirigeants syndicaux et offensé par la cabale serrée des journalistes autour de la hiérarchie du TUC. Approché par Keith McDowall du Daily Mail pour le rejoindre – à condition qu’il échange ses propres informations – il a rejeté l’offre avec colère.

Il a versé une copie, mais s’est senti éclipsé par le correspondant travailliste de l’époque, Peter Jenkins. Puis, quand Jenkins a déménagé, il a été ignoré. Une chronique exhaustive de chaque dispute n’était pas ce que le journal voulait.

Peu de temps après, en 1967, il devient conseiller de presse temporaire à l’Office national des prix et des revenus. Il croyait à la politique des revenus mais le président, Aubrey Jones, le trouvait « zélé jusqu’à l’excès ». En 1968, il a rejoint le nouveau département de l’emploi et de la productivité de Barbara Castle, initialement en tant que n° 2, où il s’est occupé de choses sérieuses telles que la santé et la sécurité, avant de prendre plus tard la direction. Se méfiant des références de gauche de Castle, il admirait son énergie et ses « tripes », qu’il comparerait à celles de Thatcher. Mais ça n’a jamais été une relation chaleureuse. Elle a noté dans son journal peu après son arrivée : « Je ne dirais pas que je me suis fait un discours de type Kennedy. »

L’élection du gouvernement Heath, avec son projet de loi sur les relations industrielles de 1971, a placé le département au centre de la politique. Maintenant établi en tant que fonctionnaire et avec une confiance que les opinions franches gagnaient le respect, Ingham a survécu à un examen minutieux par les conservateurs. Il prend bientôt ses notes sténographiques impeccables tout au long des interminables négociations tripartites sur un règlement des revenus, où il désespère autant de l’incapacité des industriels à défendre leur cause que de l’intransigeance des syndicats.

Il noue de bonnes relations avec ses ministres, Robert Carr et Maurice Macmillan. Il était respecté par les journalistes dans une atmosphère de confrontation, expliquant patiemment la ligne départementale, suggérant des idées d’articles et encourageant sa propre équipe. Mais cela a pris fin lorsque la grève imminente des mineurs a ramené l’émollient Willie Whitelaw d’Irlande du Nord dans le département. Whitelaw a insisté sur son propre directeur de l’information, l’ancien partenaire d’entraînement d’Ingham, McDowall.

Finalement, Ingham a trouvé une place dans le nouveau ministère de l’Énergie, bientôt sous Eric Varley du Labour, puis Tony Benn qui, d’abord exaspéré, a conçu une nouvelle division de la conservation de l’énergie pour le mettre à l’écart avant qu’Ingham ne gagne suffisamment sa confiance pour Benn pour enregistrer : « Bernard me manque.

C’est en tant que fonctionnaire chargé des économies d’énergie qu’il reçoit, en 1979, la proposition de revenir au service de l’information en tant que chef de la presse du nouveau premier ministre. Il a dit qu’il avait eu un rapport immédiat avec Thatcher, partageant son souhait de « faire quelque chose » ; sortir la Grande-Bretagne du déclin et freiner l’influence des syndicats.

Passionné de politique, Thatcher s’est moins intéressé à sa présentation. À condition qu’Ingham suive sa ligne générale, elle laissa les choses à son jugement. Elle avait peu de temps pour les journalistes et ne lisait aucun quotidien. Elle s’est appuyée sur son résumé personnel des nouvelles et des problèmes des médias qui était sur son bureau tous les matins.

Malgré toutes les fanfaronnades de l’acteur-manager, Ingham est resté un opérateur direct et direct, largement incapable de tromperie et enchaîné aux faits. Il a dit un jour : « J’ai combattu la perception avec les faits à chaque centimètre du chemin et ce fut une lutte difficile. » Il a défini son rôle comme le maintien d’un pont entre le n ° 10 et les journalistes et la gestion globale des relations avec les médias. Auparavant, le système avait craqué. Ceux d’entre nous qui ont rendu compte des crises industrielles des années 1970 ont été frappés par les difficultés de coordination et de cohérence des gouvernements successifs. Les annonces se sont éparpillées entre les services mais il y a eu un manque de professionnalisme. Ingham a changé cela.

Branché sur la haute tension du premier ministre, il demande des informations aux ministères et confie à ses collaborateurs des missions de liaison spécifiques. Il revitalise la réunion hebdomadaire des agents d’information et succède bientôt à un ministre à sa présidence. Les détachements ont amené des agents d’information prometteurs au n ° 10, tandis que ses adjoints étaient régulièrement affectés en tant que chefs d’information départementaux. Il a exigé la reconnaissance par la fonction publique de leur professionnalisme et a résisté aux conseillers politiques en relations publiques. Plus controversé, il a pris la direction du service d’information du gouvernement d’un bureau central d’information réduit, centralisant le contrôle au n ° 10.

Il s’est heurté au ministère de la Défense au sujet des Malouines, insistant pour que le nombre de journalistes de la flotte soit considérablement augmenté et demandant au Premier ministre de demander pourquoi seul le personnel subalterne était envoyé à ses briefings.

Les relations avec le lobby parlementaire des journalistes politiques ont souvent été explosives, avec une indignation mise en scène et son rejet préféré de « bunkum and balderdash ». Personne ne doutait qu’il connaissait l’esprit de Thatcher.

Les briefings du lobby ont planté des idées et des phrases sans attribution ouverte à lui-même ou au Premier ministre. Il a été indigné lorsque l’Independent et le Guardian ont lancé un boycott du lobby, insistant pour que les briefings soient enregistrés. Il a joué au dur, les bannissant de l’avion du premier ministre et renvoyant habilement la décision au lobby. À sa satisfaction, il a voté de justesse pour conserver le système.

Ses opinions sur les journalistes sont devenues de plus en plus dures, en particulier sur ce qu’il considérait comme des théories du complot et sur ce qu’il appelait la « séparatite » – une croyance selon laquelle les journalistes étaient séparés des responsabilités de la société. Mais derrière le huff and puff, il y avait une vaste séance d’information directe des journalistes politiques de haut niveau, et il est resté accessible aux journalistes en dehors du cercle de Westminster et de la presse provinciale.

Ce sont les politiciens, en particulier les ministres conservateurs, qui ont trouvé l’axe Thatcher-Ingham particulièrement difficile à prendre et à empiéter sur les conventions du cabinet. John Biffen a été marqué comme « semi-détaché » et Francis Pym taquiné comme « c’est d’être si joyeux qui vous fait avancer », avant d’être limogé. Les ministres sont devenus terrifiés par la « tache noire » d’Ingham. John Nott a parlé de Machiavel et Michael Heseltine de « l’affaiblissement insidieux » d’Ingham. Nigel Lawson avait une vision plus subtile : « exceptionnellement compétent » comme Ingham l’était, il a présenté une caricature chauvine inutile des vues de Thatcher auxquelles elle a alors commencé à vivre.

En 11 ans, il a failli décoller deux fois. Une fois, lorsqu’il a enfreint la règle non écrite de ne pas commenter la monnaie et a suggéré qu’une livre sterling ne serait pas soutenue, il a été tapissé par Lawson, le chancelier, mais protégé par le premier ministre. Et dans l’affaire Westland, sur l’avenir du dernier constructeur d’hélicoptères britannique, il a comploté – ou n’a pas dissuadé – la fuite d’une lettre juridique, à la suite de laquelle Leon Brittan, alors secrétaire au commerce et à l’industrie, a démissionné.

Après Downing Street, qu’il a quitté en 1990 (avec un titre de chevalier) aux côtés de son patron, il a mis à profit son expérience dans des livres – Kill the Messenger et The Wages of Spin (2003) – et des discours d’après-dîner. Il est devenu presque un Yorkshireman professionnel, produisant une série de livres sur des sujets du Yorkshire. Les colonnes de journaux comprenaient une offre du Hebden Bridge Times se plaignant de manière improbable que la ville était devenue la capitale lesbienne de Grande-Bretagne et un article du Yorkshire Post attaquant les «intellectuels prétentieux et les totalitaires qui ont colonisé ma ville natale».

Il courtisait sans relâche la controverse, se querellait avec son voisin et était tenu de maintenir la paix, et défendait des causes qui ne manqueraient pas d’exaspérer ses détracteurs politiques : un poste d’administrateur de McDonald’s parallèlement à des campagnes pour l’énergie nucléaire et contre les parcs éoliens.

Il a été amèrement attaqué pour sa position sur la catastrophe de Hillsborough lorsqu’il a été révélé que, dans une lettre de 1996, il l’avait imputée à des « voyous en rut qui sont arrivés en retard » et avait défendu la police. Il a refusé de commenter ou de s’excuser. En 2016, il a voté pour le Brexit et a écrit sur sa « joie sans limites », le décrivant comme « un coup d’État très britannique contre l’élite ».

Nancy est décédée en 2017. Il laisse dans le deuil leur fils, John, deux petits-enfants et un arrière-petit-enfant.