Dans les fables classiques et les contes de fées, aucun prédateur – et peut-être aucun méchant – ne fait des apparitions plus fréquentes que le loup. L’antiquité grecque nous donne le garçon qui criait au loup, le petit chaperon rouge se fait dévorer par un loup, et encore un autre fait exploser les maisons des trois petits cochons. Loup, le premier album de l’écrivain Erica Berry, se penche à la fois sur ces loups inventés et sur les vrais loups qui sont récemment retournés dans son État d’origine, l’Oregon ; elle examine également les métaphores plus contemporaines du loup – les terroristes solitaires, les guerriers comme des loups – que de nombreuses personnes utilisent pour décrire, ou peut-être justifier, leur peur des autres humains.

Berry a beaucoup souffert de la peur de ce « loup symbolique » – un terme qu’elle tient de l’anthropologue vétérinaire Elizabeth Lawrence. C’est Loupest le vrai sujet. Son loup est un mâle, créé par une série de rencontres troublantes avec des hommes et par toute une vie de messages – explicites et subliminaux – qui disent aux filles et aux femmes de percevoir les hommes comme des menaces. L’un des projets de Berry est de démanteler cette idée, à la fois pour désamorcer le danger qu’elle crée pour les pauvres et les hommes de couleur et pour se libérer de l’anxiété qu’elle crée. Elle écrit qu’elle s’est rendu compte que « le calme que je recherchais dans les rues humaines ne viendrait pas du gaz poivré mais de la métabolisation et de la contextualisation des choses qui m’avaient fait peur dans le passé ».

Parmi les points forts du livre, il y a la conscience de Berry que, comme elle le dit, « mon loup n’est pas ton loup ». Berry combine mémoires, journalisme et critique culturelle, tissant la voix des autres pour rappeler aux lecteurs que son point de vue n’est qu’un point de vue parmi tant d’autres. Pour certains, comme l’écrivain Cyrus Dunham, qui craint de ne pas pouvoir expliquer honnêtement leur identité de genre aux autres, le loup représente la tromperie. Pour d’autres, le loup, en voie de disparition depuis longtemps, symbolise la destruction terrifiante que l’homme a infligée à notre environnement ; un défenseur de l’environnement dit à Berry qu’il est « tellement inquiet pour notre avenir collectif » que lui et sa femme ne veulent pas avoir d’enfants. L’approche tressée de Berry rend Loup à la fois une auto-investigation vulnérable et une vaste exploration de la peur – et, finalement, un antidote à celle-ci. Elle fait un cas émouvant pour marcher aux côtés du loup symbolique.

Loup a sa part de vrais animaux. Berry consacre un chapitre à l’observation d’un loup dans son enfance – imaginée, il s’avère qu’elle n’est pas réelle – dans le parc national de Yellowstone, et un autre à un voyage de recherche au UK Wolf Conservation Trust, où des loups incapables de vivre à l’état sauvage sont gardés et soignés. . Elle écrit à propos d’un cousin du Montana qui a posé sur les réseaux sociaux « en souriant avec un petit ami alors qu’ils tenaient les carcasses fraîchement tuées de ce qui ressemblait à deux loups morts », et se rend dans un comté de l’est de l’Oregon où une résurgence de loups a créé un une scission furieuse entre les gens qui veulent protéger les loups et les gens qui voient les projets de conservation comme une forme de dépassement du gouvernement. OR-7, un loup à collier radio né dans l’Oregon dont la quête de milliers de kilomètres pour un compagnon a fait la une des journaux au début des années 2010, apparaît dans presque tous les chapitres, sa randonnée donnant au livre autrement tentaculaire une mesure de forme.

Berry écrit de manière évocatrice sur ces vrais loups, mais elle semble constamment éloignée des loups eux-mêmes et vers les réponses des humains à leur égard. Son écriture est la plus riche lorsqu’elle s’engage pleinement à examiner les métaphores du loup et la manière dont nous transformons même des loups très réels en symboles. Lors d’une visite de retour dans l’est de l’Oregon, elle s’entretient avec un garde forestier du Service forestier qui lui dit que les arguments de conservation des loups du premier voyage de Berry se sont transformés en débats plus larges sur le rôle du gouvernement dans la vie des individus. « Le nouveau loup est le masque facial », dit-il. Une comparaison entre les loups et les masques faciaux n’est guère l’une des métaphores traditionnelles que Berry a entrepris d’enquêter, et cela semble la fasciner et l’alarmer à la fois.

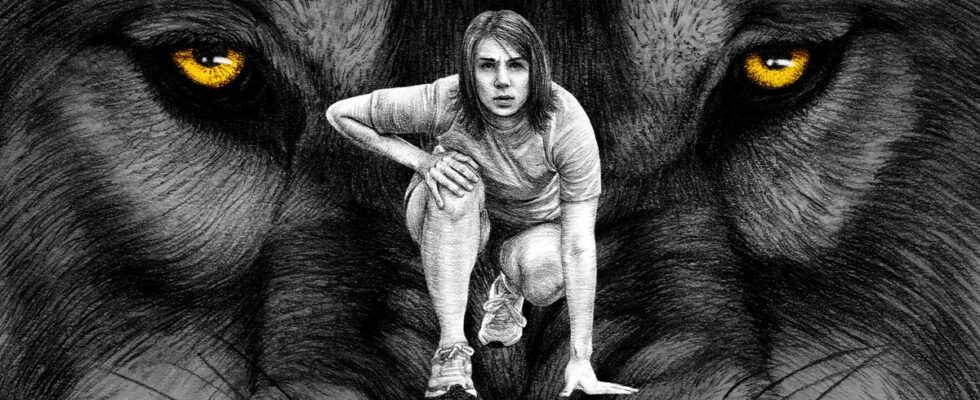

Par Erica Berry

Toujours, Loup se concentre principalement sur les métaphores du loup qui ont été transmises au fil du temps. Berry revient fréquemment sur l’histoire du Petit Chaperon Rouge, une remplaçante pour les femmes comme elle qui ont appris à craindre les loups mâles prédateurs, c’est-à-dire les hommes prédateurs. Une différence clé entre les loups littéraux et les loups en tant que métaphores de nos peurs est que, en général, même les humains craignant les loups savent à quel point il est peu probable qu’ils soient tués par un seul. Comme l’écrit Berry, « appeler une mort par un loup sauvage un accident anormal, c’est presque le sous-estimer. »

En revanche, dans la version de Charles Perrault du « Petit chaperon rouge », qui est à la base de la plupart des itérations contemporaines du conte, l’attaque du grand méchant loup est tout sauf aléatoire. En effet, c’est promis, tant que vous comprenez que le loup est censé être lu comme un homme, et Little Red comme une fille qui, en s’écartant de la route vers la maison de sa grand-mère, invite cet homme à l’attaquer. « L’histoire de Perrault », observe Berry, « n’est pas destinée à enseigner aux garçons. Vous ne pouvez pas dresser un loup. Seule la fille a la leçon à apprendre. Seule la fille peut se protéger. La parabole contient une notion régressive de la responsabilité féminine : c’est le devoir de Little Red de se contrôler et de se cacher, de peur que sa présence féminine n’excite un homme à la violence. Toute personne élevée en tant que fille, ou entourée de filles, est susceptible de reconnaître cette idée.

Pour Berry, la nocivité de ce paradigme – que les femmes sont à blâmer si elles subissent la prédation masculine – est évidente. Elle génère une peur et une méfiance suffisamment omniprésentes pour étouffer non seulement la sexualité féminine, mais aussi le développement de l’esprit féminin. Une question plus difficile, pour elle, est de savoir si la peur des hommes est utile. Elle souhaite le considérer comme « résiduel d’un monde qui m’a dit que j’étais une victime » et, par conséquent, ne « veut pas risquer de crier au loup ».

Pourtant, Berry ne peut pas faire taire son sentiment que l’histoire de Little Red a une « ampoule de vérité ». Lors d’un voyage en train de plusieurs jours à travers le pays, un homme est assis à côté d’elle et commence à parler, de manière inappropriée et quelque peu incohérente, de son ex et de ses problèmes de dépendance. Lorsque, inquiète, elle se déplace vers une autre voiture, l’homme lui apporte un carnet de lettres écrites à la hâte suggérant que Berry pourrait être une « personne diabolique » mais qu’elle pourrait encore « aider ». [him].” Elle montre un conducteur, qui lui donne une voiture-lits verrouillable pour attendre jusqu’à ce que l’homme puisse être retiré du train. Rétrospectivement, Berry ne peut ni nier l’utilité de sa peur ni décider de sa valeur. L’homme était-il un «loup solitaire», prêt à la violence? Était-il simplement seul et malade ? Ou était-il, comme de vrais loups, un être « qui pouvait être à la fois craint et redouté? »

Les féministes ont longtemps lutté avec la question de savoir quel comportement masculin craindre ou, pour le dire de manière plus dramatique, la question de savoir si les femmes doivent se méfier de tous les hommes. Berry écrit à propos d’une amie d’enfance qui, à l’âge de la puberté, a été avertie par sa mère de ne pas se maquiller ou s’habiller joliment si elle prévoyait de prendre les transports en commun : cela attirerait l’attention, selon la logique, ce qui était intrinsèquement dangereux. De nombreux parents, consciemment ou non, enseignent à leurs enfants de telles leçons, les invitant à craindre le sexe opposé, ou les personnes d’autres races ou origines, ou le monde au-delà de ce que les parents connaissent. (Prenons l’exemple extrême d’un récent Freiné article sur les Upper East Siders qui ne laissent pas leurs enfants adolescents dehors seuls.)

Dans Demain, le sexe sera à nouveau bon, l’universitaire Katherine Angel note que la rhétorique qui met l’accent sur la peur de l’inconnu plutôt que sur la richesse potentielle de l’exploration « ne permet pas l’ambivalence et risque de rendre inadmissible, voire dangereuse… l’expérience de ne pas savoir ce que nous voulons ». En effet, il transforme les destinataires en petits rouges du 21e siècle, chargés d’éviter le loup grâce à un savoir-faire social et personnel plus parfait que ce que n’importe qui pourrait raisonnablement atteindre.

Par Katherine Ange

Berry, comme Angel, veut se battre pour l’exploration et l’ambivalence. Elle les considère comme des outils pour atténuer la peur. Un autre de ses outils proposés est la diminution de la myopie. Au British Wolf Trust, observant les visiteurs et les chercheurs réagir aux loups qui y vivent, elle constate que « comprendre qu’un animal n’existe ni pour vous tuer ni pour vous câliner, c’est démêler votre ego de sa vie – le voir comme complexe et sauvage, digne d’exister indépendamment de vos sentiments à son sujet. Elle ne relie pas explicitement cette révélation à la façon dont les humains pourraient s’approcher les uns des autres.

Mais considérer les vrais loups ramène toujours Berry au symbole, et considérer la responsabilité humaine envers les animaux sauvages l’aide à réévaluer nos responsabilités les unes envers les autres. Dans le cas des loups, nous pouvons atténuer le danger grâce à des stratégies de gestion des terres qui créent des habitats pour les loups et leurs proies naturelles. Il n’est pas si facile de savoir comment nous pouvons atténuer les dangers que nous posons aux autres humains, mais Berry termine Loup se résolvant à ne pas ignorer sa peur ni à en vivre – une approche qui vient du point de vue des défenseurs de l’environnement sur les loups. Ce n’est qu’en gérant et en atténuant la peur et ses causes que nous pourrons obtenir ce que Berry veut vraiment : « un monde où nous pourrions tous rester ».

Lorsque vous achetez un livre en utilisant un lien sur cette page, nous recevons une commission. Merci de votre soutient L’Atlantique.